Oleh Mufti Wibowo

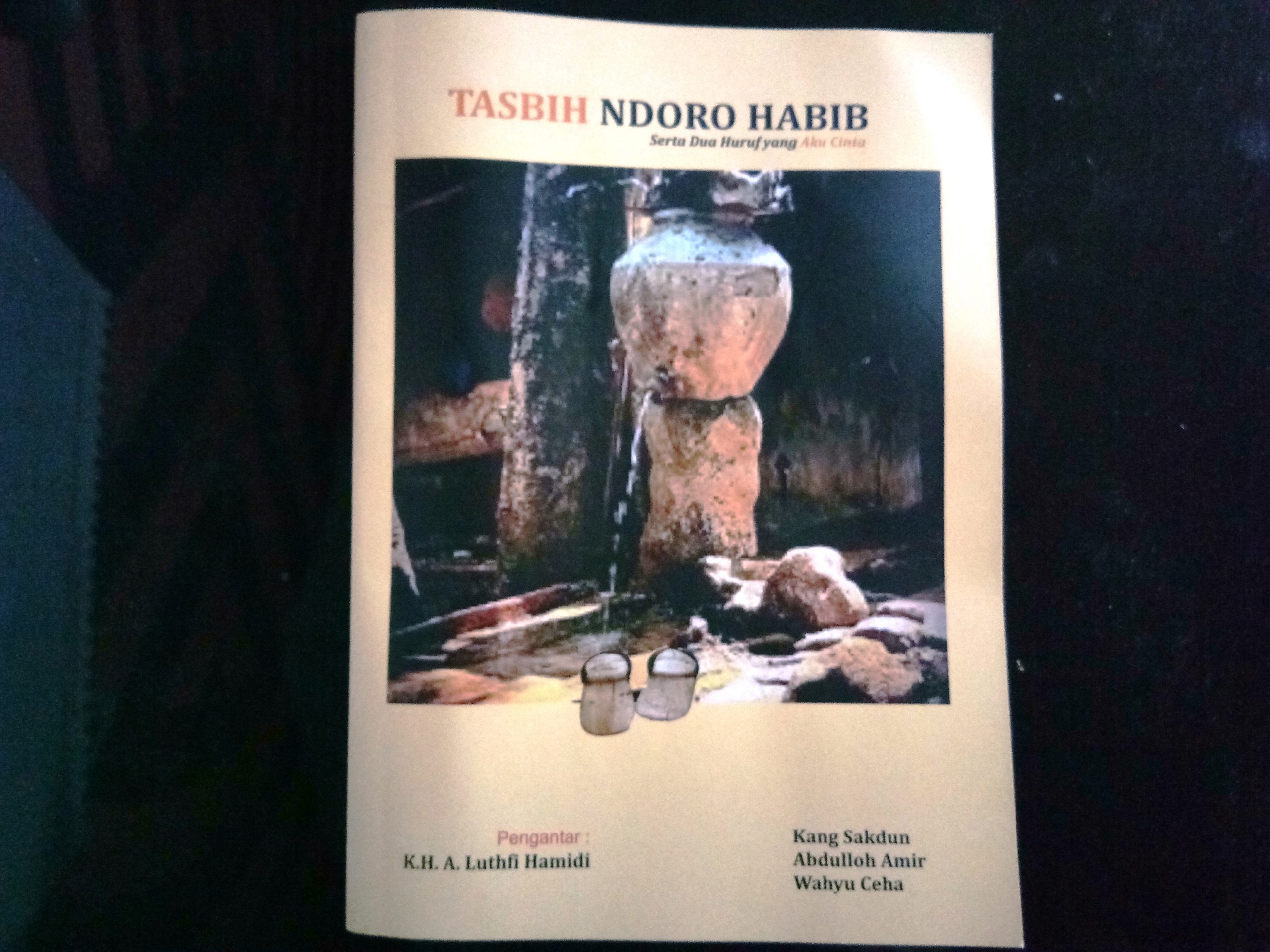

Judul: Tasbih Ndoro Habib: Serta Dua Huruf yang Aku Cinta,

penulis: Kang Sakdun, Abdulloh Amir, dan Wahyu Ceha,

Tebal: 144 hal

- Iklan -

Tahun terbit: Agustus, 2020

Penerbit: Rizquna (berkerja sama dengan Samawi Press).

ISBN: 978-623-7678-78-6

Gus Dur pernah menyebut novel Name Is Asher Lev karya Chaim Potok sebagai rujukan karya sastra yang mengusung spiritualitas sebagai gagasan. Secara substantif, novel itu mendedah dan memproyeksikan spritritualitas Yahudi. Alih-alih terjebak pada tradisi pesantren yang profan (baca: formalistik), Gus Dur mengandaikan sastra pesantren mesti menganggakat gagasan spiritual. Spiritualitas itulah yang kiranya menggerakkan Gus Mus dan atau Cak Nun, pada masanya, muncul dengan puisi-puisi “siasat” untuk melawan rezim yang korup dan represif. Dengan gagasan yang serupa, Ahmad Tohari, melahirkan novel Kubah dan Orang-orang Proyek, sebagai misal. Contoh-contoh yang saya sebut sebelumnya bisa dihadap-hadapkan dengan novel-novel Habiburrahman El Shirazy atau Hanum Salsabiela Rais.

Saya agak ragu dengan paragraf pembuka di atas, namun merasa perlu memasukan bahkan meletakkanya di awal karena sejak awal Tasbih Ndoro Habib: Serta Dua Huruf yang Aku Cinta lahir dari kesadaran para penulisnya yang diikat oleh pandangan dunia pesatren. Dengan kata lain, mereka adalah subjek koletif yang memproyeksikan nilai-niai yang hidup di habitat sosial yang menempa mereka ke dalam buku. Yang demikian itu diperkuat dengan fakta bahwa sebagian bentuk yang berupa prosa—untuk tidak menyebut dua pertiga yang memilij jalan puisi—memiliki struktur yang homolog dengan realitas sosial pesatren.

Dengan sederet temuan itu, buku ini menguatkan apa yang diniatkan para penulisnya untuk dijadikan fragmen tak terpisahkan dari kesatuan jagad pesatren. Selama ini, kita mengentahui, dalam tradisi pesatren ada figur kiai dan santri dengan pola relasi yang khas, patron dan klien; ketiga penulis—yang menyebut diri santri—menambah tradisi baru dalam pola relasi lama itu, tradisi itu bernama ngaji-literasi. Literasi yang dimaksud adalah menulis sebagai respon kreatif setelah mengaji. Bisa dikata menulis bagi ketiga penulis buku ini adalah pertanggungjawaban inteletualitas sekaligus moral setelah proses transfer ilmu dari kiai ke santri. Dengan bahasa yang bersahaja, ketiga penulis menyebut Tasbih Ndoro Habib: Serta Dua Huruf yang Aku Cinta sebagai wasilah silaturamhi santri kepada guru.

Setelah membiacarakan hal-hal yang ndakik, saya ingin berbagi pengalaman menarik yang menyapa dan menggelitik selama menekuri huruf demi huruf buku ini. Tasbih Ndoro Habib: Serta Dua Huruf yang Aku Cinta bagi saya adalah buku yang memiliki kelamin ganda. Seperti sudah saya singgung sebelumnya, buku ini terdiri atas dulu jenis tulisan, puisi dan prosa—penyebutan prosa saya maksudkan untuk tidak menyebutnya cerpen atau fiksi secara umum. Keanehan berikutnya, tidak tertera siapa penulis pada setiap karya. Menyitir Dimas Indiana Senja—dalam kata penutupnya—penulis bermaksud menyatukan karya itu dengan pembaca. Mungkin yang dimaksud dengan kedekatan itu adalah kedekatan yang serupa cara kerjanya dengan tradisi sastra lisan, folklore yang anonimus. Lebih jauh—meminjam istilah yang akrab dengan sosok Cak Nur—para penulis seperti ingin merelatifkan keakuannya, sikap menghamba di hadapan Illahi alih-alih mementingkan substansi.

Siapa saja yang mengenal Gus Dur atau Cak Nun, pasti paham betapa keduanya adalah pemilik joke-joke kelas wahid. Dalam pengertian tertentu, selera humor mereka itu memiliki fungsi praktisnya, yaitu sebagai “jurus rahasia” yang melengkapi khazanah keilmuan yang otoritatif. Selera humor yang berkorelasi dengan kematangan emosional dan spiritual sering kali menjadi pelumas saat diplomasi menemui jalan buntu. Joke atau humor terbukti tak kalah dari kolom-kolom di koran dan panggung teater saat keduanya impoten karena amputasi dan beredel.

Selain itu, kisah seribu satu malam dari Baghdad yang masyhur itu adalah sumber ispirasi yang tak pernah kering dan hidup dalam tradisi pesantren. Pada hamir keseluruhan prosa dalam Tasbih Ndoro Habib: Serta Dua Huruf yang Aku Cinta, semua adalah bentuk anekdot dengan tokoh santri yang jenaka. Lebih daripada itu, di dalamnya memuat pesan-pesan spiritualitas yang khas, sufistik. Sedangkan pada puisi-puisinya (karya yang mendominasi dalam buku) justru lebih plural dalam bersuara; sekalipun didominasi romantisme aku-lirik dalam menafsir semestanya dengan usaha menarik garis lurus vertikal untuk sampai pada titil koordinat bernama transendental.

Di akhir catatan ulasan ini, saya tidak cukup berani untuk mengafirmasi atau menegasikan bahwa Tasbih Ndoro Habib: Serta Dua Huruf yang Aku Cinta telah menjawab tantangan Gus Dur mengenai sastra pesantren. Tapi, saya cukup berani untuk mengatakan ketiga penulis berada dalam jalur yang benar dalam menjalankan misi memperkaya khazanah literasi dalam frame pesantren dengan segala pandangan dunianya yang khas.

-Peresensi Mufti Wibowo lahir dan berdomisili di Purbalingga, Jawa Tengah.