Oleh Setyaningsih

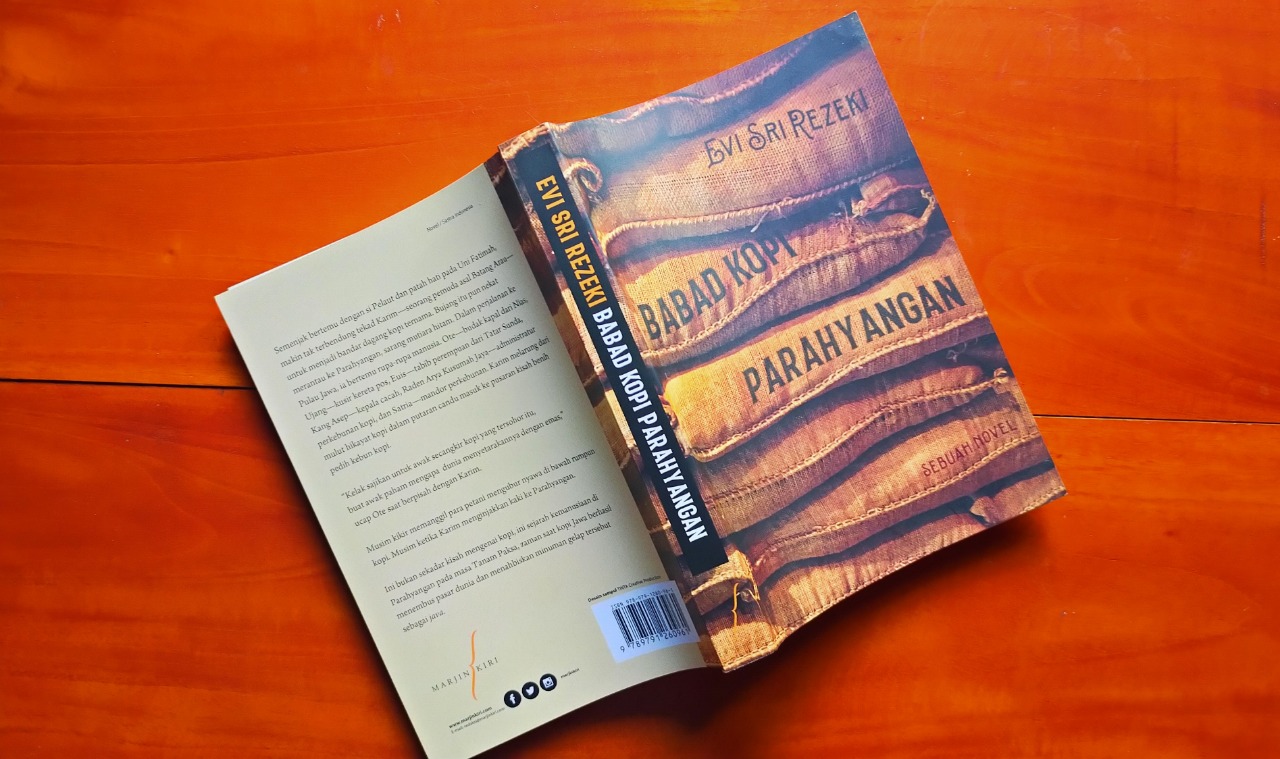

Judul : Babad Kopi Parahyangan

Penulis : Evi Sri Rezeki

Penerbit : Marjin Kiri

Cetak : Pertama, Februari 2020

Tebal : x+348 halaman

ISBN : 978-979-1260-96-1

Seni yang beberapa tahun terakhir terdefinisi pada secangkir kopi, juga secangkir kepahitan dari sejarah masa lalu kolonialisme di Nusantara. Kopi mengepulkan asap dan memetakan keuntungan di atas geografi imperial yang digdaya. Penjajah merampok kemakmuran dari petani-petani yang dipaksa menanam tanaman dagang. Mereka tidak menikmati kopi tapi turut menanggung pekat penderitaan sepekat ampas kopi.

Sejak 1790-an, kopi diperebutkan dunia. Termasuk di pegunungan Minangkabau, penanaman kopi melonjak. “Seperti akasia, kopi ditanam hampir di semua daerah yang mempunyai tradisi perkebunan tanaman dagang yang berhasil,” tulis pakar sejarah Christine Dobbin (2008). Kopi adalah tanaman yang cukup adaptif, gambir dan akasia bisa turut ditanam di antaranya. Sekalipun menguntungkan, penanaman kopi mengakibatkan kelaparan, sengketa tanah, ataupun pola perubahan tanam.

- Iklan -

Novel Evi Sri Rezeki berjudul Babad Kopi Parahyangan(2020) ini sekalipun bertungkus lumus pada sejarah kopi dan kolonialisme, tetaplah cara ngepop menanggapi kopi yang sedang tren belakangan. Evi memusat pada tokoh Karim, pemuda dari tanah Minangkabau yang berambisi menyeberang laut menuju Parahyangan dan meneguk kemakmuran dari “mutiara hitam” alias kopi. Karim digoda tentang cerita pesona mutiara hitam oleh pelaut yang memiliki dendam pada kolonialisme. “Parahyangan, ibarat laut berbatu karang, ombak gelombang lancar mengalir. Bertumbuh tiram-tiram bermutiara. Yang ini berwarna hitam. Parahyangan itu sarangnya mutiara hitam. Dari sana, Kompeni sebarkan ke penjuru Nusantara” (hlm. 13).

Si pelaut mewakili seorang tua yang bijak dan punya segudang kenangan nostalgis di kepala, “Kopi selalu mengingatkanku pada Bapak dan kampung halamanku di Parahyangan sana.” Tentu, pelaut tidak ingin menghabiskan masa hidupnya di kampung halaman. Ia ingin mati di laut seolah ingin menghindar dari nasib malang petani daratan penanam kopi yang tidak pernah menikmati kopi karena semua hasil diangkut ke gudang kompeni. Termasuk, yang pernah dialami keluarganya. Pelaut ingin kembali ke laut secara merdeka, padahal laut pun menjadi teritorial paling utama terkuasai untuk memulai kolonialisme.

Koffie Stelsel

Parahyangan memang wilayah penting koffie stelsel atau tanam (paksa) kopi selain teh. Pemerintah memanfaatkan pejabat pribumi sebagai perpanjangan ambisi keuntungan. Cerap, “Kompeni meyakinkan para pembesar bahwa tanaman dan tanah telah diselidiki, perkawinan ini bakal melahirkan anak-pinak kemakmuran bertumpah-ruah. Barang tentu keuntungan sama-sama dibagi. Para bupati menyanggupi. Segenap rakyat menyambut tunduk. Begitulah kampung halaman Ujang di Cianjoer berganti wajah” (hlm. 100).

Di Parahyangan, kentara kuasa pemerintah kolonial berefek pada derita petani kopi. Karim yang semula memikirkan kemakmuran bagi diri, merasa prihatin juga melihat nasib para buruh kopi: miskin, lapar, dan tidak merdeka. Buruh yang memberontak atau tertangkap dalam pelarian, dihukum berat tanpa ampun oleh mandor. Mereka pihak paling bawah yang menopang keuntungan bagi pemerintah kolonial, bahkan sangat jarang bisa makan nasi dengan layak apalagi menikmati kopi.

Karim bekerja sebagai buruh di perkebunan kopi milik Raden Arya Kusumah Jaya. Di sini, Evi menampilkan dilema Raden Arya antara mengontrol buruh dengan tegas atau memilih memikirkan kesejahteraan buruh. Karim merasakan ambiguitas Raden Arya sebagai bangsawan pribumi sekaligus perpanjangan kuasa dari pemerintah kolonial. Raden Arya mendapat didikan modern dan sebenarnya sadar kesejahteraan para buruh seharusnya diperjuangkan.

Di sini, kita tidak kaget bahwa perasaan dilematis ini dipicu oleh buku-buku yang mengguncang kolonialisme,“Membaca Roman hidup Max Havelaar membikin mata batin Raden Arya Kusumah Jaya teraniaya. Di satu sisi, ia menyukai buah pikiran Multatuli untuk membela kaum kecil. Di sisi lain, ia sungguh merasa diludahi, didakwa, tanpa bisa membela. Seolah dalam pandangan seorang Multatuli semua penguasa pribumi berlaku sewenang-wenang. Tudingan Max Havelaar terhadap Bupati Lebak terasa menuding hidungnya pula!” (hlm. 239). Raden Arya memiliki impian mendirikan sekolah seperti perintis perkebunan teh priangan, Karel Frederick Holle atau pesantren yang dirintis seorang pribumi nasionalis Raden Hadji Moehamad Moesa.

Karim yang semula menjadi pemuda lugu pragmatis, tentu bertransformasi secara kritis mengalami dan melihat langsung penderitaan para buruh. Justru dari Karim, Raden Arya semakin sadar pada impian dilematisnya. Daripada mandor perkebunan yang kejam, Karim lebih tahu apa yang dibutuhkan para buruh, misalnya lahan untuk kebutuhan pangan para pekerja dan pondokan serta perlindungan bagi buruh perempuan.

Sekarang, menikmati kopi di Indonesia seperti merayakan situasi poskolonial. Kopi begitu tenar dan digemari. Bahkan, negara lewat Kementerian Pariwisata menerbitkan buku mewah berjudul Coffe United, Brewing for Harmony (2016). Buku resmi dengan percaya diri memetakan posisi Indonesia dalam geografi kopi dunia. Kopi masuk ke Indonesia pada 1696, dibawa oleh komandan Belanda Andrian van Ommen dari Malabar, India. Dari Batavia, biji kopi pun menyebar ke Jawa Barat, Sumatra, dan wilayah Nusantara lainnya. Indonesia terus menjadi pengekspor kopi dan meletakkannya dalam peta destinasi wisata (dunia).

Dulu, kepahitan kopi memantulkan kepahitan hidup rakyat, kini kepahitan dinikmati dan menandai geografi hasil perkebunan yang mengangkat citra negara. Kopi tentu masih pahit sepahit para tokoh fiktif garapan Evi Sri Rezeki. Dengan begitu kita (mesti) tidak melupakan pahit kolonialisme di setiap cangkirnya.

*Setyaningsih

Esais dan penulis Kitab Cerita (2020)