Oleh : Muhammad Aziz Rizaldi

Pak Sarji datang menyusuri pematang sawah begitu adzan Subuh bergema di udara. Kabut yang sangat pekat membuat tubuh renta itu merasa kedinginan. Dengan pakaian dinas yang biasa dikenakan, tudung, kaos kotor yang sudah mirip dengan celmek, celana kolor serta sepatu bot yang selalu dibawanya. Pak Tua itu kejar-kejaran dengan merekahnya matahari, karena ia takut aliran air yang bakal memberikan penghidupan sudah dialihkan ke lahan orang lain. Untuk itu Pak Tua yang renta dengan langkah kaki lemahnya harus berebut pengairan irigasi. Memang di desa Candramangu sulit sekali mendapatkan air, apalagi saat ini sudah masuk musim paceklik. Sudah empat bulan lebih Candramangu gersang dengan debu yang menyelimuti tanah dan berhamburan ditiup oleh kendaraan bermotor. Saat ini tak ada seorang pun yang bisa menebak titi mangsa – musim dalam adat Jawa untuk menentukan apa yang harus ditanam. Bahkan lembaga peramal cuaca di negeri pun tak pernah berhasil menebak cuaca yang sama sekali tak menentu.

Hamparan sawah seluas setengah hektar peninggalan mertua Pak Sarji dihiasi oleh tanaman padi. Demi tetap mendapat pundi-pundi, Pak Tua ini harus rela ke sawah pagi-pagi. Padi sangat membutuhkan air yang berlebih. Apalagi padi-padi tanaman Pak Sarji sudah mulai menunduk, tanda tangkai penyangga gabah sudah tak kuat menahan beratnya beras di dalamnya. Jikalau Pak Tua ini malas mengairi sawahnya bakal hanguslah modal yang sudah dikeluarkan untuk setengah hektar lahan yang penuh dengan padi. Langkah kaki Pak Tua yang menenteng poci berisi teh hangat dengan cangkul di pundaknya berhenti tepat di irigasi yang bakal ia gunakan sebagai sumber air untuk sawahnya. Namun, kali ini debit air sungguh berbeda dengan hari yang lalu, hari ini debitnya lebih kecil. Tangan tua itu meletakkan poci yang masih hangat itu di gubuk yang dibangunnya untuk menyimpan berkarung-karung padi yang siap dipasarkan. Mata yang sudah melemah itu dengan cerdik mengamati debit air yang mulai menyusut. Pak tua ini tampak kebingungan, apakah debit sekecil ini dapat mengalir merata di lahan sawahnya. Setelah kebingungan, Pak Sarji dikagetkan oleh gerombolan tikus wirok yang hampir saja membuatnya terjengkang. Ternyata di sini masih banyak sekali tikus-tikus besar. Pantas saja tiap kali panen ada saja tangkai yang tak terisi padi sama sekali, jelas ini pasti ulah pengerat itu. Rantai ekosistem di sawahnya mungkin telah putus, ular pemangsa mungkin telah punah sehingga wirok-wirok ini leluasa berkembang biak.

- Iklan -

Air yang terus mengalir dengan lamban mengarah ke sawah Pak Sarji, sedikit demi sedikit tanah kerontang mulai dibasahi aliran air. Hati Pak Tua itu sudah lega kembali setelah melihat tanaman padinya menunjukan kegembiraannya setelah dialiri air. Dalam hatinya, Pak Sarji merasa begitu bersyukur karena tak semua petani dapat mengalirkan air ke sawahnya. Mata lelaki itu terus mengelilingi hamparan setengah hektar sawahnya tanpa ada celah yang terlewati. Sepagi ini belum nampak burung pipit yang menjadi musuh para petani di saat hamper panen seperti ini. Namun, kali ini tak ada seekor pipit pun yang menghinggapi tangkai padinya. Ia memang bersyukur tak ada hama yang menyergap padinya, tapi perasaannya tetap janggal ketika tak ada suara gerombolan pipit, seperti ada yang aneh di sawahnya.

Matahari mekar dengan indahnya, tubuh lelaki tua itu tengah menikmati suara gemercik air sembari menikmati hangatnya teh yang dibawanya dari rumah. Dunianya begitu damai. Dari arah utara terlihat seseorang tengah menyusuri irigasi, wajahnya begitu cemberut, nampaknya sawahnya tengah kekeringan juga. Dengan seksama Sarji memperhatikan lelaki seumurannya itu yang semakin mendekat ke gubuknya. Mendengar keluhan lelaki yang tengah menyusuri irigasi membuat perasan Pak Sarji kuat bahwa lelaki itu adalah Darma, buruh tani yang menggarap sawah di bawah lahannya.

“Darma, sawahmu kekeringan juga?” Pak Sarji membuka diri.

“Eh, Pak Sarji. Sepagi ini sudah di gubuk saja. Iya sama seperti lahan-lahan petani lain yang kerontang, Pak.” Jawab Darma dengan lesu.

Sarji segera tahu permasalahan yang menimpa Darma, dan ia juga merasakan penderitaannya.

“Sini, kita minum teh hangat dulu.” Sarji menawarkan segelas teh hangat yang langsung ia suguhkan ke lelaki yang usianya sama. Darma merubah kelesuan wajahnya, tangannya menerima segelas teh hangat yang langsung ia taruh di kursi bambu yang sudah mengering. Lelaki itu mengambil sesuatu dari sakunya.

“Sambil ngeteh begini tentu lebih enak lagi kalau ngelinting.” Darma yang mengeluarkan bungkusan bening yang ternyata berisi seperangkat alat untuk melinting tembakau lalu menawarkannya kepada Sarji.

“Ah, aku sudah lama tak merokok.” Jawab Sarji.

Mata Darma terbelalak nampak tak percaya sahabat sebaya yang sedari dulu selalu merokok di situasi tertentu, bahkan Sarji yang mengajarinya mengenal tembakau ini telah berhenti merokok. Mulut Darma terkekeh.

“Kamu yang mengajariku merokok tampaknya juga bakal mengajariku berhenti merokok.” Darma terus terkekeh.

“Ya begitulah, Ma. Tau sendiri akhir-akhir ini kebutuhan hidup naik semua. Beras bertambah mahal, kita tentu senang. Tapi, ini semua jenis rokok mengalami kenaikan yang sangat cepat. Hanya beberapa hari sudah naik lima ribu rupiah. Tentu tidak wajar. Dan akhirnya aku memilih menghentikan keborosan itu demi anak istriku tetap bisa makan.” Keluh Sarji yang diakhiri helaan nafas panjangnya.

“Sepertinya kita kembali ke tahun 98, zaman yang semuanya serba mahal.” Darma menimpali lagi.

“Tapi, saat itu ada swasembada pangan yang masih memberikan kita angin segar. Saat ini apakah ada solusi yang terbaik dari pemerintah pusat?” Keluhan itu terlontar dari kepala petani yang sudah pernah merasakan berbagai manis dan pahitnya menggarap lahan.

Kukus yang mengepul bercampur dengan kabut yang tebal disusul dengan seruputan teh di mulut Darma, laki-laki tua itu juga membayangkan nasibnya ke depan.

“Lihat irigasi yang dulu dijanjikan Lurah. Sampai saat ini masih belum selesai, bahkan mangkrak. Beberapa Minggu saat perbaikan air pun tak mengalir ke sawah-sawah petani. Sampai mangkrak pun tak setetes air pun mengalir ke sawah. Kalau bukan para petani yang berusaha mencari jalan, akhirnya sawah-sawah kita sudah berair kembali. Janji Lurah Barja sungguh busuk, sekarang ia malah enak-enakan memperkaya diri. Mobilnya baru setelah ada proyek pemugaran jalan.” Cerocos Sarji tak berhenti.

“Sedangkan di sawah, banyak petani yang kehilangan lahannya akibat proyek jalan akses menuju galian tambang pasir di Sungai Depok. Bukan hanya hitungan meter, tapi berkilo-kilo dengan lebar dua meter yang sekarang menghiasi sawah-sawah para petani yang terdampak. Bahkan pembangunannya tanpa persetujuan. Sungguh mengecewakan sekali Barja, ia tak memikirkan nasib para petani di sawah.” Luapan-luapan kritis kembali terlontar dari mulut kering Sarji.

Sedikit demi sedikit air yang tengah dialirkan ke sawah Sarji mulai turun ke sawah Darma. Kedua petani ini masih meluapkan segala rasa sembari mengawasi jalannya air agar tidak diserobot oleh petani lain. Suara jangkrik hanya terdengar satu dua kali, yang tersisa hanya suara kodok yang terus bersaut-sautan di pagi yang terik ini. Tak ada nyanyian burung. Tak ada gerombolan burung menari-nari di angkasa. Bahkan capung sudah enggan menerbangkan sayapnya di pematang sawah.

Sarji dan Darma kembali disibukkan dengan aktivitas masing-masing di sawahnya. Sarji tengah mencangkul rapi jalan air yang terhubung dengan irigasi. Sedangkan, Darma disibukkan dengan celuritnya yang terus membabat rerumputan di pematang sawah untuk memberi pakan ternaknya. Matahari kian menyengat di atas kepala persis. Sarji yang nampak kelelahan langsung bergegas melangkah ke gubuk untuk meneguk segelas teh yang telah dingin. Perutnya mulai bernyanyi, namun tak ada bekal yang ia bawa di sana. Tak ada yang menyiapkan makanan untuk dibawa ke sawah. Istrinya telah mati dua tahun yang lalu karena kanker ganas yang tak tertolong, memang nasib masyarakat miskin selalu dikucilkan oleh priyayi. Bahkan pelayanan di rumah sakit kala itu sangatlah leled mengetahui pasien tersebut menggunakan BPJS, padahal fungsi dari BPJS itu sendiri adalah untuk asuransi kesehatan. Akan tetapi, seolah-olah pengguna BPJS adalah orang yang tak punya dan tak perlu dilayani sepenuh hati. Memang hal tersebut telah mengakar dan menjadi kejahatan struktural dalam birokrasi.

Merasakan perutnya sangat lapar, Sarji bergegas pulang dengan langkah layu dengan badan yang telah dibasahi keringat. Ditinggalnya Darma yang tak menyadari temannya itu telah meninggalkan dirinya. Di sepanjang jalan Sarji terus memikirkan nasib padinya yang bakal di panen beberapa hari atau minggu lagi. Pak Tua itu masih khawatir karena kebiasaan para petani di Candramangu yang tiap pagi selalu berebut aliran air yang terus menyusut. Pikiran itu terus menjalar dan bercabang memikirkan janji-janji Barja yang dulu digaungkan saat jadi jago lurah, namun sampai detik ini tak ada satupun janji yang ditepati. Lurah itu bahkan kerjanya hanya bersantai dan terlihat nyanyi-nyanyi di balai desa dengan speaker. Saat itu Sarji mendengar suara nyanyian Barja yang berasal dari balai desa. Ia heran apakah kerjaan para pamong itu hanya terus menyanyi, tak memikirkan rakyatnya. Miris memang melihat kelakuan pamong yang seharusnya melayani masyarakat, malah hanya melayani egonya sendiri.

Sesampainya di rumah yang lebih layak dikatakan sebagai gubuk karena memang temboknya dari anyaman bambu semua dengan lantai yang beralaskan tanah, belum tertempel keramik sama sekali. Lelaki tua itu langsung menuju ke dapur untuk melepaskan caping, kaos yang kotor itu, celana yang penuh dengan tanah kering, serta menaruh celurit dan cangkulnya di bawah tali tambang yang berisikan pakaian lelaki tua itu. Ia langsung menuju kamar mandi hendak membersihkan tubuhnya yang seharian bergulat dengan teriknya matahari. Kebetulan air yang mengalir di rumah Sarji tak sekecil di sawah, memang air ini berasal dari mata air yang telah dikelola oleh PDAM. Air segar itu membasahi tubuh keriput yang tampak sangat kurus itu. Semenjak ditinggal istrinya meninggal memang Sarji mengurus dirinya sendiri. Anak-anaknya telah berkeluarga dan berpisah rumah semua.

Lelaki tua itu keluar dari kamar mandi dengan tampak segar, ia langsung bergegas mencari telur ayam yang telah diambilnya dari kandang ayamnya sendiri. Memang Sarji juga memelihara unggas sebagai cadangan jika tak ada makanan, dan itu telah terbukti sekarang. Ia langsung memecahkan cangkang telurnya dan dikocoklah telur itu sehingga menyatu dan dituang ke wajan dengan minyak yang telah mendidih. Lelaki tua ini memang hanya bisa memasak telur goreng. Tak ada resep lain yang ia kuasai, sehingga setiap kali ia memasak, ya hanya telur goreng saja. Jika Sarji telah bosan, ia akan ke luar untuk mencari nasi rames sebagai penggantinya. Telur di wajan itu sudah terlihat kekuningan, segera ia langsung mengentasnya dan ditaruh pada piring yang telah dipenuhi nasi. Porsi makannya memang luar biasa menggunung, hanya saja badannya terus saja susut. Lelaki tua ini nampaknya sangat lapar, terlihat dari cara makannya yang begitu cepat dan bahkan sangat cepat sekali untuk menghabiskan nasi dan telur yang menggunung itu.

Udara siang berbaur mendayu-dayu merasuk ke rumah Sarji. Lelaki tua yang telah begitu kenyang setelah mengisi perutnya mulai terbawa suasana. Ia yang tengah bersantai di dalam rumah sudah memejamkan matanya tanpa ia sadari. Memang kegiatannya hari ini begitu menguras tenaga sehingga tampak badannya begitu lelah. Tubuhnya terlihat seperti tengkorak yang hanya dilapisi kulit tipis itu tergolek lemas di risban bambu di ruang depan. Suara napasnya terdengar keras menandakan lelaki tua itu sudah jauh berada di mimpinya.

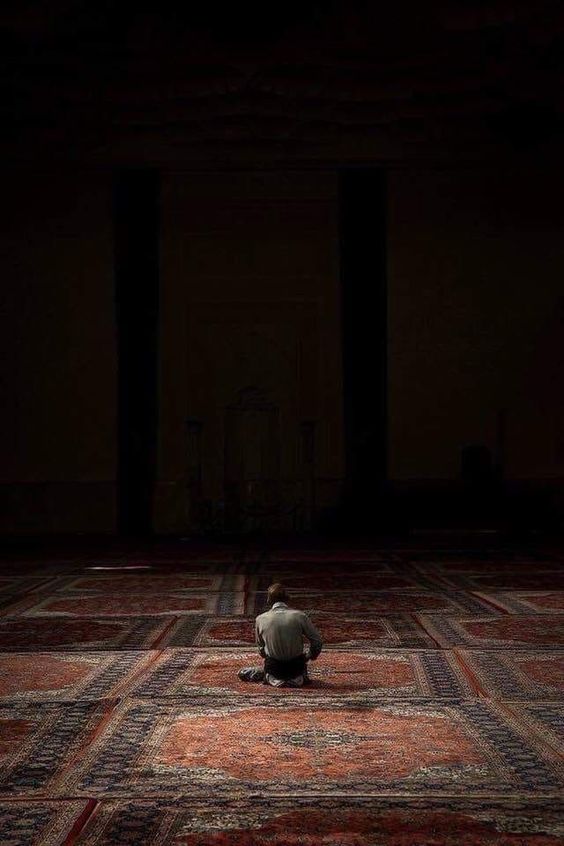

Sarji terbangun mendengar adzan maghrib yang menggema di udara. Ia bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan menemui Tuhannya. Memang lelaki tua ini terkadang melaksanakan kewajibannya walaupun tidak penuh lima waktu. Tetapi, ia yang dulu dikenal sebagai preman kampung telah membuktikan bahwa hatinya sudah bersih dan bisa melaksanakan solat walaupun belum penuh. Sayang, matanya terlanjur rabun sehingga menyulitkannya untuk membaca ayat-ayat Tuhan. Ia hanya bisa menikmati suara pujian serta lantunan Al-Qur’an di masjid yang berhembus merasuk ke telinganya.

Rumah sepetak itu tampak gelap saat malam datang. Kelelawar pun sangat betah dan nyaman menumpang tinggal di dinding-dinding langit rumahnya. Gubuk itu memang tak terhubung dengan listrik, untuk menerangi tiap malam hanya ada dua lilin yang selalu dinyalakannya ketika jangkrik mulai menyanyi. Malam itu tak ada suara nyanyian alam, hanya ada sepi yang ditemani angin halus yang menghiasi kegelapan. Di tengah remang cahaya lilin itu, Sarji merebahkan badannya yang sangat lelah. Dengan cepat tanpa berpikir macam-macam mata itu langsung terpejam, diiringi dengan suara dengkuran keras. Lelaki tua itu tampak begitu lelah sekali setelah seharian di sawah mengaliri air. Malam sunyi itu dihiasi dengkuran lelaki tua kurus yang tengah kelelahan. Tak ada jangkrik yang menyanyi, tak ada kodok yang menyauti. Hanya suara dengkuran keras yang terdengar malam itu. Semakin malam udara semakin dingin. Lelaki tua itu menggigil dan terbangun sehingga bergegas ia mengambil sarung untuk menyelimuti tubuh yang telah ringkih itu.

Setengah tahun lebih desa kecil itu tak mengalami hujan, semua orang mulai tak memiliki cadangan air. Tak terkecuali Sarji, lelaki itu tiap bangun tidur harus pergi ke sungai, sumber mata air yang jaraknya jauh dan harus turun untuk mencapai mata air segar. Setiap kali ke sungai, ia membawa satu ember besar untuk persediaan sehari. Namun, hari ini nampaknya ia tak pergi ke sungai. Pasalnya air sisa kemarin sekiranya masih cukup untuk sehari. Sarji terbangun oleh suara kambing yang bersaut-sautan di belakang rumahnya. Tampaknya hewan itu tengah kelaparan. Dengan naluri manusiawinya, Sarji bergegas bangun, mencuci muka dan mengambil celurit serta karung besar untuk mencari rumput kesukaan kambingnya. Ia memiliki lima ekor kambing yang siap dipanen di bulan Haji besok. Kambingnya gemuk-gemuk, memang Sarji selalu mengajak bercerita kambing-kambingnya, ia menganggap kelima kambing itu sebagai anak-anaknya. Mungkin hewan itu senang dan akhirnya gemuk.

Dengan langkah gagah tergopoh-gopoh, lelaki itu menyusuri kabut yang tebal. Dengan keyakinan besar di lereng gunung Cemani ada segerombolan rumput di dekat sawah Pak Jasim. Ia berharap belum ada peternak yang membabat rumput itu. Dengan langkah cepat akhirnya Sarji sampai di lokasi perkiraannya, dan benar saja rumput di sana tampak subur dan tinggi-tinggi. Tanpa pikir, lelaki itu langsung mengambil celuritnya dan membabat rerumputan sampai hampir habis satu lahan. Baru kali ini lelaki itu menemui rumput sesubur itu. Selama menebas rumput sama sekali ia tak menjumpai satu manusia pun. Memang matahari belum tampak dan cuaca begitu dingin, mungkin masih manusia-manusia itu bermalas-malasan di rumah. Tak terasa karung 50 kg telah terisi penuh bahkan sangat padat, lelaki tua itu langsung menalinya agar tak ada rumput yang jatuh. Sekarung itu langsung dipanggulnya di kepala, kaki yang sudah lemah itu dengan cepat melangkah ke rumah. Di sepanjang perjalanan, Sarji hanya menemui para pedagang yang baru pulang dari pasar. Tak jarang ada beberapa orang yang menegurnya dan seperti biasa hanya basa basi belaka.

Dengan nada yang keras kambing peliharaannya sumringah melihat tuan rumahnya datang membawa rumput segar. Diturunkannya sekarung rumput itu dan langsung ditata di tempat pakan, dengan lahap kambing-kambing itu menyergap rumput hijau itu. Setengah karung sudah ditata dan Sarji tengah membayangkan, ia bakal panen besar di Idul Adha tahun ini. Seperti biasa lelaki tua itu mengajak anak-anaknya bercengkrama dan seakan-akan kambing itu mengerti omongan Sarji yang dijawab dengan embekan bersaut-sautan. Setelah kambing-kambingnya merasa kenyang, gini giliran pemiliknya makan. Masih ada sisa nasi dan pindang yang kemarin lusa dikirim anaknya. Ia langsung melahap habis nasi beserta lauk-lauknya. Ia begitu bersyukur di pagi hari yang segar itu masih bisa sarapan.

Matahari mulai mekar, lelaki itu sudah tampak berjalan di pematang sawah melewati petakan-petakan sawah milik orang yang digarap oleh teman-teman Sarji. Begitu bersyukurnya mereka masih bisa menggarap lahan. Di desa sebelah sawah-sawah telah digusur untuk tambang pasir. Kabarnya hari ini aka nada demo besar-besaran di kantor kepala desa. Untuk di desanya tak ada musibah yang memilukan menimpa para petani.

Sesampainya di bibir sawahnya, mata lelaki itu terbelalak melihat padi-padinya merunduk lemas. Air memang masih mengalir, namun tanamannya sudah layu. Lelaki itu langsung berlari mengecek apa yang terjadi pada tanamannya. Dengan kepanikan yang datang itu, Sarji langsung mengumpat “Asu, kenapa tanamanku ini!” Ia juga menemui tanaman padi Darma juga layu semua. Sepertinya tak hanya sawahnya saja, semua sawah yang berada di bawahnya yang terkena aliran air itu juga terdampak, layu! Bahkan sudah ada yang menguning. Begitu marahnya ia. Langsung ditelusuri aliran irigasi, dengan kaki yang tertatih menahan pilu ia sangat kaget melihat ada botolan-botolan bekas pembasmi rumput. ”Sialan!” umpat lelaki itu dalam hati. Tampaknya ada petani yang menggunakan roundap tanpa aturan dosis. Tampak dari penemuan botol itu persis di samping sawah Pak Jasim.

“Ah, pasti lelaki itu yang menggunakan ini tanpa aturan dan membuang sisanya sembarangan. Dasar sontoloyo!” tak ada yang menanggapi umpatannya. Belum ada orang di sawah.

Segera lelaki itu berlari ke arah balai desa dengan tujuan melaporkan kejadian itu untuk kasusnya segera diusut. Ia begitu marah karena merasa rugi besar-besaran. Ternyata sudah sesiang ini para pamong belum tampak di balai desa. Ah, tambah marahlah lelaki tua ini. Dibantingnya caping ke tanah. Tak disadari air mata dari lelaki tua itu menetes deras, tak ada suara. Hari itu tampak sunyi, ia kembali lagi ke sawahnya untuk mencari sisa-sisa padi yang sekiranya masih bisa dipanen. Dengan air mata yang terus menetes, ia memetiki satu per satu. Lelaki itu masih tegar walaupun hatinya seperti dibom atom. Dunianya mati hari itu, semangatnya seperti diterpa badai angin.

“Lik Sarji, kambingmu itu!” Suara lantang itu tiba-tiba muncuk dari kejauhan.

Sarji yang hatinya kalang kabut kaget mendengar suara keras itu. Ia bergegas menyahut dan melihat ke arah suara. Matanya yang rabun tak bisa jelas melihat siapa yang memanggilnya.

“Kenapa dengan kambingku?” Jawab Sarji dengan lemah.

“Ayo, pulang dulu, Lik.” Lelaki itu berteriak mengajak Sarji pulang.

Dengan segenggam padi di tangan ia menuruti suara itu. Begitu lemas langkah kakinya tak menyangka nasib buruk merundungnya.

“Ayo, kambingmu tengah mengembek keras sekali. Aku tak tahu kenapa.” Ternyata Samsul yang memanggil Sarji. Ia tetangga lelaki tua itu.

Pikiran buruk kembali menyergapnya. Ah, ada apa lagi ini. Ada apa dengan anak-anakku. Pikirannya bertambah kalap, lelaki tua itu dengan langkah cepat mendahului Samsul meninggalkan sawahnya. Betul, betapa teririsnya Sarji mendengar kambingnya tampak kesakitan. Ia berlari menuju belakang rumah dan matanya terbelalak kaget. Ia tersungkur ke tanah dan menghantam-hantamkan tangannya ke tanah tandus. Kalap sekali hatinya hari itu.

“Kenapa, Lik?” Samsul yang sampai langsung mendekati Sarji. Dan ia langsung kaget melihat kambing-kambing Sarji telah lemah bergelimpangan. Samsul langsung mendekati kandang dan betapa kagetnya melihat busa ke luar dari mulut kambing itu. Ia yang juga beternak kambing langsung mencari sisa rumput pakan, ia sudah curiga semuanya berasal dari situ. Samsul menemukan rumput sisa dan ia mengeceknya. Dan dugaannya benar.

“Ngarit di mana, Lik?” Samsul bertanya kepada lelaki yang pandangannya kosong itu.

Sarji tak langsung menjawab. Ia terlihat begitu kaget karena dua kejadian buruk menimpanya pagi ini.

“Di lereng gunung dekat sawah Jasim.” Jawabnya terbata-bata.

“Oalah, kau tidak tahu? Rumput di sana itu sudah disemprot. Ah, kalau seperti ini kemungkinan kambingmu terselamatkan begitu kecil. Ayo mending semebelih kambing-kambing yang belum mati itu daripada keburu.” Samsul heran mengapa Sarji tak mengetahui hal itu. Padahal setiap hari Sarji ke sawah.

Dengan langkah cepat Samsul masuk ke rumah dan mengambil sebilah golok. Ia masuk ke kandang untuk menyembelih hewan-hewan nahas itu. Sementara Sarji masih dengan tatapan kosong di atas tumpukan padi yang tercecer. Ia kecewa kepada hidupnya. Lagi-lagi Jasim, seorang sarjana pertanian yang ia curigai. Ya, karena memang dua peristiwa buruk itu selalu dekat dengan tempat yang dimiliki Jasim. Pertama, ada botol sisa roundap di dekat sawah Jasim. Kedua, ternyata rumput sesegar yang telah disemprot itu terletak di dekat sawah Jasim. Siapa lagi pelakunya kalau bukan sarjana pertanian yang diharapkan memberi kontribusi baik itu? Kelam bagi Sarji hari itu. Tampaknya ia harus memendam keinginannya memperbaiki gubuk reotnya sampai ia punya modal beternak dan bertani lagi. Ah, sial sekali nasibnya di pagi yang juga turut sayu. Matahari pagi juga mendung melihatkan kesedihannya kepada Sarji. Duda tua yang hidup di gubuk hanya duduk termangu. Memang tak ada yang tau nasib seseorang. Kalender sial tak tertulis, manusia hanya bisa berusaha.

Muhammad Aziz Rizaldi lahir di Purbalingga pada 23 tahun yang lalu. Ia baru saja lulus dari pendidikan tingginya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ia gemar membaca dan menulis. Beberapa karyanya telah diterbitkan di beberapa media lokal yang dapat dicari di situs google dengan mengetik namanya. Ia dapat dihubungi melalui instagram: muhammadazizrizaldi, facebook: Muhammad Aziz Rizaldi, dan surat elektronik: azizrizal218@gmail.com.