Oleh Setyaningsih

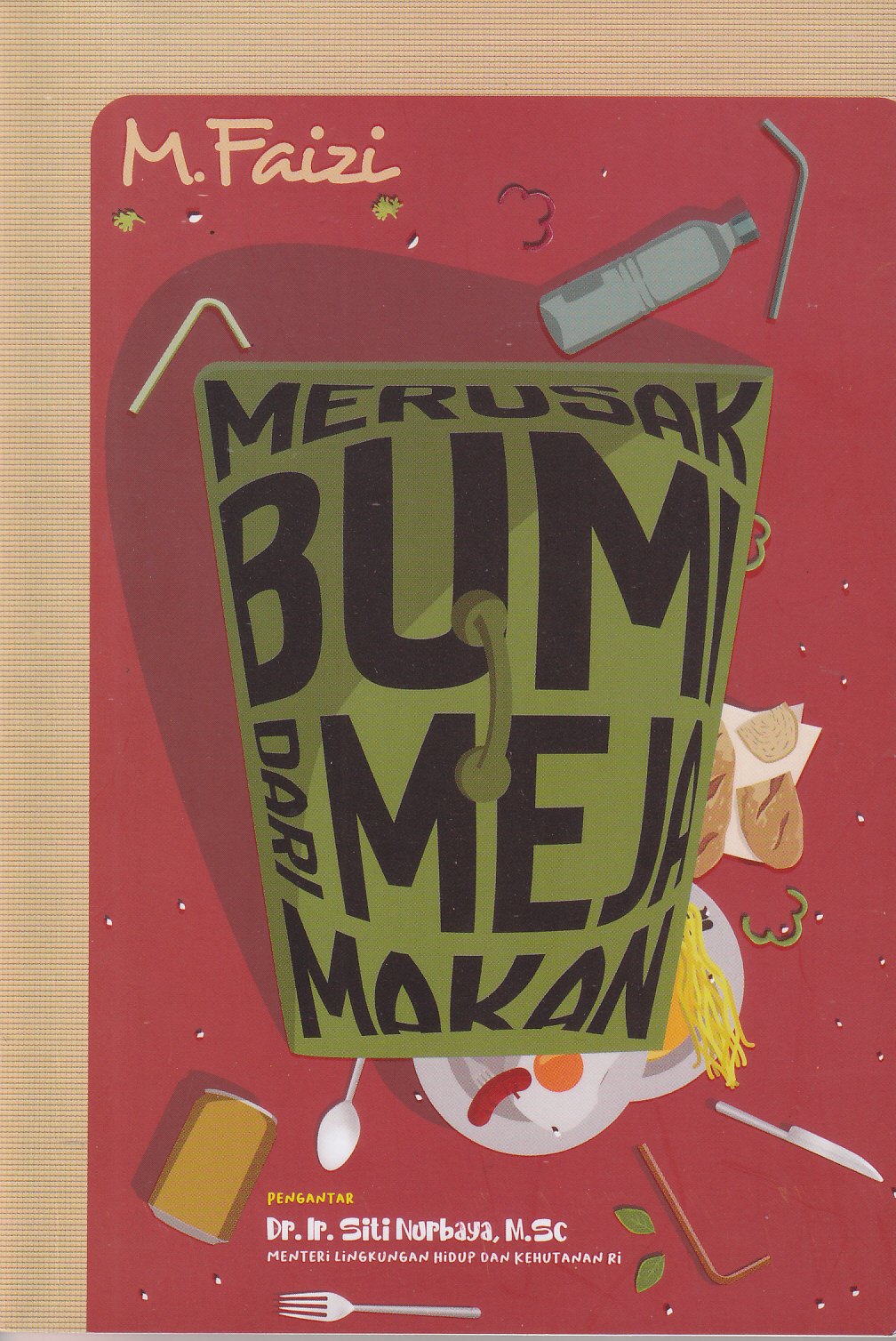

Judul: Merusak Bumi dari Meja Makan

Penulis: M. Faizi

Penerbit: Cantrik Pustaka

- Iklan -

Cetak: Pertama, Januari 2020

Tebal : 140 halaman

ISBN : 978-602-0708-58-4

Timbul paradoks bahwa orang-orang Prancis lebih sehat, ramping, dan berumur lebih panjang dari bangsa lain, padahal mereka mengonsumsi semua jenis makanan berlemak dan menutup dengan minum anggur merah. Pengamat makan dan makanan, Michael Pollan, dalam buku Food Rules: Pedoman bagi Para Penyantap Makanan (2011), mengungkap adab lain yang jarang terbaca para ahli gizi. Orang Prancis jarang mengudap makanan kecil, makan porsi kecil dari piring berukuran kecil, tidak menambah porsi kedua, menyantap hidangan dengan santai, dan berbagi makanan. Pollan mengatakan, “Aturan-aturan yang memengaruhi perilaku ini mungkin lebih berperan daripada nutrisi ajaib apa pun dalam pola makan mereka.”

Adab orang Prancis hanyalah satu dari anjuran yang merujuk pada tradisi dan budaya. Pola makan memengaruhi kesehatan sekaligus cara seseorang bersikap. Pollan tidak hanya mengambil contoh dari tata tradisional, tapi juga kecenderungan mutakhir. Misalnya anjuran “Makanlah ketika lapar, bukan ketika bosan.” Hal ini jelas timbul dari gaya hidup modern saat makan bukan lagi bersifat kebutuhan. Makan menuruti nafsu menyantap berlebih, sekadar hiburan, atau kompensasi pada diri. Kita harus mempertanyakan apakah benar-benar butuh mengunyah karena “makanan adalah antidepresan yang merugikan.”

Makan sekalipun terlihat sebagai urusan biologis-personal adalah kebudayaan kolektif yang amat tua. Dari kebutuhan primordial ini, muncul pola dan adab yang bertaut dengan situasi sosial, kultural, teologis. Pasti ada anjuran-anjuran selalu kita ingat, misalnya berdoa sebelum makan, makan dengan tangan kanan, makan perlahan, berhenti makan sebelum kenyang, atau jangan sisakan makananmu. Anjuran barangkali semakin kelihatan sepele dan berpotensi diremehkan karena persepsi berubah. Dulu, makan sangat dipersepsikan dengan emosional-religius. Mungkin merasa cukup mudah makan dan mendapat makanan, sekarang makan cukup sebagai peristiwa biologis.

Sekadar biologis sekalipun, makan tidak pernah berimbas kepada diri. Di tengah isu perubahan iklim dan kemungkinan kelaparan yang bertaut dengan bertambahnya populasi, M. Faizi menghimpun esai-esai berjudul agak seram Merusak Bumi dari Meja Makan (2020). Meja makan berkonotasi dengan makanan, cara makan, dan juga perangkat makan yang sangat menentukan sikap ekologis kita pada bumi. Sebutir nasi atau sepotong kentang terbuang sanggup menyengsarakan bumi dan bukti antipati pada dunia yang masih harus menghadapi musibah lapar global.

Faizi memang kentara membawa sikap keagamaan dan kultural menanggapi masalah pangan. Setidaknya akan sangat terlihat dari kutipan-kutipan di halaman peralihan esai. Misalnya Faizi menghadirkan kaul Salaf yang mengatakan, “Makanlah apa saja yang kamu suka. Atas dasar itulah amalmu akan dinilai.” Di halaman lain Faizi mengutip Ibrahim bin Adham, “Makanlah yang terbaik (halal), maka setelah itu tidak penting lagi kamu berpikir apakah kamu tahajud di malam hari atau berpuasa di siang hari.”

Manusia bertanggung jawab soal makan bahkan kepada Tuhan. Namun, Faizi juga menekankan bahwa pertanggungjawaban pasti harus kepada Bumi, bersendi pada kejadian ironis global bahwa limbah makanan terbuang menjadi penghasil gas rumah kaca yang mengancam. Jika dikumpulkan dan diibaratkan sebagai negara, ukurannya terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Amerika (National Geographic Indonesia, Maret 2016). Padahal, makanan terbuang dalam prosesnya membutuhkan banyak energi, terkhusus air.

Harian Kompas, 24 November 2017, mengabarkan bahwa Indonesia berprestasi membuang makanan sisa atau menyampahkan makanan. Riset oleh Economist Intelligence Unit, lembaga milik majalah The Economist, menyebut Indonesia sebagai pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Sombong! Makanan terlalu mudah menjadi sisa. Dalam tatanan agraris yang kuat, makanan benar-benar dihormati dan tidak disisakan. Meski ada sisa, makanan dianggap rezeki bagi ayam, menthok, atau ternak lain. Makanan sisa bahkan masih bisa dikreasikan menjadi makanan layak santap.

Meski tulisan-tulisan Faizi tentang pola makan, gaya bersantap, sisa makanan, nasib air, dominasi tisu, atau bencana plastik tampak sebagai tanggapan atas isu global, Faizi banyak mengembalikan tata cara dan pikir tradisional. Di esai “Esai Sebelum Makan”, Faizi memberikan anjuran tradisional dari Kyai Ashiem Ilyas yang sangat mungkin mewakili anjuran kakek, nenek, ibu, atau bapak kita. “Jangan sisakan makanan di atas piring. Nasi yang ada di depanmu itu melakukan perjalanan yang jauh sekali, dari bulir, jadi padi, jadi gabah, jadi beras, jadi nasi, dan tiba di atas piring. Ia juga melibatkan banyak energi: air, cahaya matahari, minyak, bahan bakar, gas, dan lain-lain. Para petani sampai berkeringat-keringat untuk menumbuhkan dan menghasilkannya” (hal. 17).

Mengukur Raga

Sikap tidak menyengsarakan Bumi dengan sisa sekaligus wujud empati pada lapar dunia, dimulai dari kesanggupan untuk mengenali kapasitas raga menerima makanan. Dalam banyak kasus, indera manusia sering tidak sinkron. Mata dan mulut menginginkan segala yang terlihat enak, padahal perut sering tidak kuat menampung. Faizi melihat ironi gaya makan prasmanan yang tengah tren lewat esai “Hidangan Prasmanan dan Gaya Makan”. Ada sindiran pada kegagalan mengenali raga diri dan nafsu tidak terkontrol, “Yang lebih tidak masuk akal adalah hidangan ala prasmanan tetapi masih ditemukan tamu undangan yang menyisakan nasi di atas piringnya; dia ambil sendiri, menakar kebutuhan perutnya sendiri, tetapi ternyata tidak bisa menghabiskannya” (hal. 93).

Saat makan di luar dalam arti tidak mengelola sendiri, orang-orang biasanya memilih untuk tidak bertanggung jawab pada yang tidak termakan. Faizi tidak hanya mempermasalahkan makanan, tapi juga perangkat-perangkat mengisari makan. Di esai “Itikad Hijau dari Meja Makan”, Faizi meresahkan tisu, sedotan, styrofoam. Hampir di setiap warung, pasti ada tisu di meja. Karena dianggap fasilitas, orang-orang bisa sangat serampangan mengambil tisu.

Namun dalam perjalanan di Jalan Raya Tongas-Probolinggo, Faizi menemukan rumah makan bernama Waroeng Kencur yang berupaya membatasi penggunaan tisu dan plastik. Komitmen seolah mengabaikan kekhawatiran warung bakal sepi peminat. Pemilik warung kukuh memberi maklumat, “Walau sangat sulit tetapi kami ingin berusaha meminimalkan pemakaian plastik dan kertas, tetap kami ingin Anda juga nyaman dengan mendapatkan fasilitas tisu walau dengan pembatasan (hubungi team kami jika Anda membutuhkan tisu)” (hal. 66).

Hal ini salah satu upaya kecil mengurangi dosa ekologis kepada Bumi. Memang disokong oleh latar kultural dan keagamaan, Faizi mengingatkan mengemban amanah luhur sebagai pemimpin-penjaga di Bumi, bukan pencemar atau perusak. Esai-esai di buku Merusak Bumi dari Meja Makan memang terkesan hiperbolis mengaitkan cara makan atau perangkat bersantap mutakhir pada masa depan kehidupan global. Esai-esai Faizi sekalipun memang terasa menyeru dan mengkhotbah bisa dianggap suara dari negara Dunia Ketiga yang ingin serta mengawal isu penyelamatan Bumi. Beradab(lah) sebelum bersantap.

-Setyaningsih, Esais dan penulis Kitab Cerita (2020).