Oleh: Elin Khanin

Part 1

“Bapak mau menikah?” tanyaku memastikan pada lelaki berumur dua puluh lima tahun di hadapanku yang sekarang sedang tersipu. Ada berjuta bunga tergambar di wajahnya. Tidak denganku, hatiku hancur berkeping-keping mendengar kabar itu.

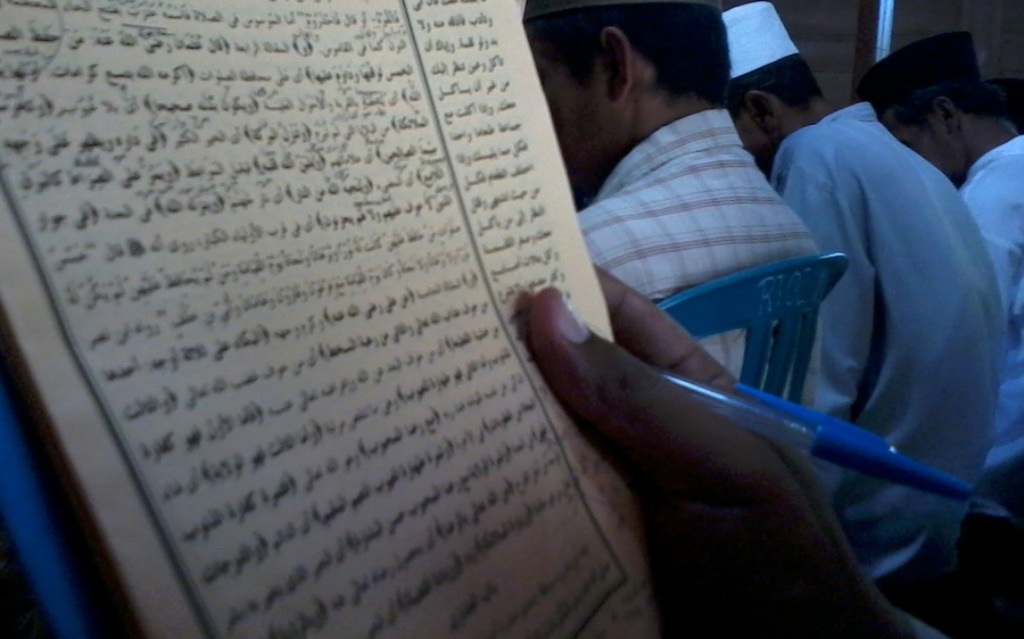

Bagaimana tidak, aku sudah sejak lama naksir dengan pak Sarfaraz-guru Tafsir di Madrasah Tsanawiyah Al-Anwar dimana aku sekolah.

Konyol memang, tapi aku tidak mungkin membohongi diri sendiri. Rasa itu perlahan hadir dan merayap setiap hari. Lebih dari sekadar kagum antara seorang murid kepada gurunya.

“Ayo dilanjut, sampai mana kita?”

Aku hanya bergeming memandang kitab ta’limul muta’allim di atas meja kecil di hadapanku. Masih sibuk dengan gejolak hati, khawatir jika kabar itu benar. Pak Sarfaraz akan menikah dengan Bu Nur Hamidah-guru TPQ yang terkenal hitam manis di desa kami.

“Bab Ta’dzimul ilmi wa ahlihi, Pak.”

Alih-alih fokus dengan penjelasan pak Sarfaraz, aku malah sibuk memandang wajahnya yang rupawan itu. Rahang kerasnya, jakunnya yang bergerak-gerak, hidung bangirnya, barisan gigi rapi yang terlihat menawan ketika ia melayangkan senyuman. Cara menjelaskan pelajaran yang selalu tegas, jelas, dan berwibawa. Semua hal-hal menawan seorang lelaki aku pikir sudah diborong ia semua.

Seorang murid yang tidak hormat dengan gurunya, tidak akan memperoleh berkahnya ilmu. Sampai di sini paham, kan?”

Subhanallah, maha indah ciptaan-Mu. Bagaimana aku tidak jatuh cinta pada guruku satu ini. Selain tampan, begitu menguasai ilmu agama.

“Emma?”

“Em.”

Aku terperangah kala merasakan sakit sikutan mbak Narti, sepupuku yang selalu setia mendampingi les malam di rumah pak Sarfaraz.

“Eh, iya, Pak.”

“Ada pertanyaan? Kok malah melamun.” tanyanya dengan tatapan teduh, seperti biasa.

“Hehe, Ma’af, Pak. Tidak, Pak.”

Aku gelagapan, sedang mbak Narti geleng-geleng.

**

- Iklan -

“Mbak Narti, apa benar pak Sarfaraz akan menikah sama bu Nur?” tanyaku cemas ketika perjalanan pulang.

“Dengar-dengar sih, begitu. Pak Sarfaraz sudah melamar bu Nur. Mereka pasti bakalan jadi pasangan serasi. Yang satu guru Tafsir super tampan, yang satu guru TPQ super manis,” jelas mbak Narti berbinar-binar.

Apa hebatnya guru TPQ. Kalau dinilai dari fisik, jelas Bu Nur itu kalah sama aku dari lekuk manapun. Tunggu saja tiga tahun lagi nanti aku lulus Madrasah Aliyah/SMA, aku akan bertransformasi menjadi Nabila Syakieb. Kata para tetangga begitu, aku mirip Nabila Syakieb.

“Eman-eman pak Sarfaraz lah, kalau sama bu Nur,” cibirku.

“Ya cocok, dong.”

Aku mengerucutkan bibir mendengar mbak Narti sedang berkampanye. Ia tak tahu betapa sakitnya hatiku saat ini.

Hatiku terbakar cemburu, serasa ratusan anak panah menghujam jantung kala seseorang menyodorkan kertas terbalut plastik bernuansa pink kepadaku.

“Tolong sampaikan ibu bapak ya, Ndek?” ucap pak Agus paman pak Sarfaraz sebelum punggungnya menghilang di balik pagar besi.

“I-iya, terimakasih.”

Aku tersedu-sedu di dalam kamar ingin merobek kertas undangan pernikahan itu tapi tak tega, lebih tepatnya tak bisa berdalih jika nanti bapak ibu menanyakan kenapa mereka tak diundang pak guru Tafsir tampan itu di pernikahannya lantaran undangannya kurusak. Jadi kubiarkan benda itu tergeletak menyaksikan tangisan piluku.

Tanggal 5 Mei 2019, mereka akan melangsungkan pernikahan. Itu berarti dua hari paska wisudaku lulus dari Madrasah Tsanawiyah.

Berhari-hari aku tak nafsu makan, tak bisa tidur, dan tak konsen belajar. Padahal sebentar lagi akan dilaksanakan ujian nasional.

“Badanmu panas, Nduk. Makan yang banyak terus minum obat. Hari ini tidak usah sekolah dulu,” ujar ibuku setelah memegang keningku saat sarapan.

“Emma pergi sekolah saja, Bue. Ndak apa-apa.”

Aku tetap memaksa.

Aku merindukan lelaki itu. Sungguh.

“Kamu pucat, Em. Sumpah. Pulang aja sonoh, yuk tak anter,” usul Ida teman sebangkuku.

Aku menggeleng pelan. Satu jam lagi pelajaran pak Sarfaraz, aku tak boleh melewatkannya.

Penantianku nihil, lima belas menit lewat tak jua ada tanda-tanda pak guru tampan itu datang. Yang ada malah pak Subhan, guru Tu yang menyampaikan jika beliau sedang ada halangan, jadi jam pelajaran Tafsir kosong diganti dengan tugas menulis surah ali imran ayat 1-7 lengkap dengan pegonnya.

Kepalaku berdenyar hebat dan tubuhku menggigil. Tak terasa pensil itu terjatuh dan …

semua terasa gelap.

Perlahan kubuka mata, terpampang di atas sana, atap putih pucat. Rupanya aku sudah berada di kamarku.

“Alhamdulillah, sudah siuman.” Ibu membelai rambutku lembut.

“Ayo makan bubur dulu terus minum obat. Bue tadi kan sudah bilang jangan ke sekolah dulu.” Wajah ibu terlihat cemas.

“Nanti malam jadwal les di rumah pak Sarfaraz ya, Bue?” tanyaku.

“Wes ndak usah berangkat dulu. Nanti biar bue telepon bilang kamu sakit.”

“Jangan bue, Emma mau berangkat. Sudah mendekati ujian. Emma masih belum paham nahwu dan sorof. Juga dapat pelajaran tambahan ta’limul muta’allim, eman-eman.”

Rinduku sudah tak bisa kubendung lagi. Aku harus jujur padanya kalau aku sedang tersiksa karena jatuh cinta. Meskipun nanti ia akan meresponku dengan tawa karena aku hanya seorang bocah bau kencur seperti kata bue, setidaknya aku lega sudah mengeluarkan isi hati. Kalau bisa akan kupinta ia membatalkan pernikahannya dengan bu Nur. Akan tetap kucoba meskipun mustahil.

“Ya kalau begitu makan yang banyak terus minum obat biar lekas sembuh.”

Benar kata bue, aku harus mengumpulkan energi untuk menyatakan perasaanku nanti malam. Segera kuhabiskan satu mangkok bubur dan meminum obat dari dokter, lalu memejamkan mata berharap setelah bangun, aku kembali sehat seperti sedia kala.

***

Berdebar hebat jantung ini saat menuju rumah pak Sarfaraz yang tak jauh dari rumahku hingga berkali-kali aku menghembuskan napas berat dan meremas jemari.

Sebelumnya mbak Narti kupesan tak usah menemaniku les, supaya aku leluasa menyatakan perasaanku.

Sesampainya di rumah pak Sarfaraz hatiku berdesir hebat kala melihatnya menggelar sajadah lalu duduk di atasnya.

“Lho, kok sendirian. Mbak Narti nggak ikut?”

tanyanya dengan wajah heran.

“Emm, mbak Narti ada urusan, Pak. Jadi nggak bisa ikut,” jawabku sambil menggigit bibir.

Setelah membaca surah alfatihah ia memulai pelajaran. seperti biasa aku tak bisa fokus mendengarkan penjelasannya. Meskipun cara menjelaskan dan suaranya begitu jelas dan lantang.

“Emma … kok melamun lagi,” tegur pak Faraz.

“Eh, maaf, Pak.”

“Ya sudah, kita akhiri saja. Kamu kelihatan tidak sehat.”

“Tidak apa-apa, Pak. Dilanjut sa ….”

“Wallahu a’lam bis showab.” Tiba-tiba saja ia menutup pelajaran tanpa menunggu persetujuanku.

“Kamu ada masalah?”

Pertanyaan yang kini membuatku salah tingkah, berdebar dan gemetar.

“Pak, bolehkah saya berterus terang?”

“Boleh. Curhat saja kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri.”

“Sa-saya mencintai bapak.”

Secepatnya kutundukkan kepala sambil menggigit bibir dan memejamkan mata. Aku sendiri heran darimana aku dapat keberanian melontarkan kalimat itu.

Beberapa detik hening, lalu kudengar ia terkekeh.

“Kamu lucu, Emma. Ya memang sudah seharusnya murid mencintai gurunya. Bukankah itu ada di kitab ta’limul muta’allim?”

Aku tahu ia sedikit tersentak namun berusaha bersikap wajar layaknya guru pada muridnya.

“Tidak, saya benar-benar mencintai bapak bukan sebagai murid kepada gurunya. Bisakah bapak tidak jadi menikah dengan bu Nur?”

Aku terisak dan pak Faraz terdiam.

“Emma … emma … hehehe … aneh-aneh kamu ini. Jangan main cinta dulu, belajar yang rajin, ya. Sebentar lagi ujian nasional. Saya yakin kalau kamu belajar dengan tekun dan meraih kesuksesan, lelaki yang model bagaimana tinggal pilih.”

Nasehatnya meluluhlantakkan hatiku.

“Saya berjanji akan belajar dengan tekun dan sukses asal bapak menerima cinta saya dan membatalkan pernikahan dengan bu Nur,” bujukku masih dengan air mata berjatuhan.

“Maafkan saya Emma, perjalananmu masih panjang. Sebaiknya kamu fokus saja sama ujianmu,” tandasnya.

Air langit turun begitu deras membersamai tangisku di perjalanan menuju rumah. Jalan begitu lengang dan sepi. Aneh. Perlahan rasa takut menyelimuti, aku mempercepat langkah, lalu berlari kencang menerobos hujan. Penglihatanku semakin buram, tapi tak kuhiraukan.

Hingga sinar lampu menyorot tajam disertai suara deru mobil tak terkendali semakin dekat ke arahku membuatku berteriak kencang.

Aaaaaaaaaa …

Aku tersentak, kepalaku berdenyar, dada terasa bergemuruh, disusul beberapa suara yang tak asing di telinga. Setelah berhasil mengerjap beberapa kali, kini aku seperti terlempar di dunia lain. Ruangan dengan nuansa serba putih, selang infus tertancap di lengan kiri dilengkapi alat ventilator dan EKG.

“Emma ….”

Bapak, aku tahu suaranya.

“Alhamdulillah, syukurlah sudah siuman.”

Suara ibu begitu menyayat hati.

“Nak Faraz … naak, Emma sudah bangun dari koma. Alhamdulillah ya Allah.”

Faraz? Kenapa pak Faraz ada di sini?

Kurasakan hangat pada tanganku yang kini digenggam oleh seseorang lalu dikecupnya berkali-kali.

“Sayang … aku di sini.”

Dibelainya rambut ini.

Sayang? Kenapa pak Faraz memanggilku sayang?

“Pak … Faraz.”

Lemah pita suaraku memanggil lelaki yang terduduk lesu sambil menggenggam erat jemari ini.

“Jangan … jangan bicara dulu. Kamu baru saja sadar, sayang.”

Kupejamkan mata lagi karena sakit yang mulai menjalar lagi hingga ke sendi-sendi. Semakin kupaksakan mengingat apa yang terjadi semakin keras denyut di kepalaku.

Datanglah beberapa orang dengan seragam putih masuk. Aku hanya pasrah apa yang mereka lakukan.

Lima hari kemudian.

Beberapa alat rumah sakit yang kemarin kulihat tertancap di tubuhku kini sudah terlepas. Sambil mendengarkannya bercerita aku menikmati udara pagi di atas kursi roda di sebuah taman rumah sakit.

Setelah mendorongku cukup lama, ia beralih menghadapku sambil berjongkok. Menatapku penuh cinta dan tersenyum mesra.

“Aaaahhhh … Alhamdulillah kau sudah kembali. Aku begitu takut kehilanganmu, Emma. Kau koma selama satu minggu, kukira kau takkan bangun. Mulai sekarang kemanapun kau pergi akan aku temani. Aku janji.” Dikecupnya lagi tangan ini. Dia, suamiku, Sarfaraz.

“Aku juga takut kehilanganmu.”

Satu bulir bening jatuh ke pipi.

“Kejadian itu terputar lagi. Aku menangis saat pulang dari rumahmu delapan tahun yang lalu. Begitu nyata seakan aku masuk ke lorong waktu dan menjadi muridmu lagi.”

Ia mendekapku erat seraya mengecup pipi ini berkali-kali.

“Yang penting sekarang kau sudah bangun nyonya Sarfaraz. Hanya kamu yang aku cinta. Nur sudah tak ada dalam hidupku. Aku menyesal kenapa dulu tak langsung menerima cintamu dan membatalkan pernikahan itu. Andai waktu bisa diulang, tak kubiarkan diriku menjadi duda karena mempunyai istri seperti Nur yang meninggalkanku karena harta.” sesalnya setelah berbicara panjang lebar.

Aku terkekeh geli ketika menyebut dirinya duda.

“Hihihi, maklumlah kamu dulu menolak, aku masih gadis ingusan.”

“Ya, aku menyesal.” Dia tertunduk.

“Sayangnya manusia hanya bisa berencana dan menyesal di kemudian hari jika masa depan tak sesuai keinginan. Hanya orang-orang tertentu yang diberi kelebihan khusus bisa melihat apa yang akan selanjutnya terjadi,” ucapku datar.

“Kau tak menyesal menikah dengan duda sepertiku? Bahkan lalai menjagamu sampai mengalami kecelakaan dan koma seperti ini?”

Kami saling menatap lekat.

“Aku sangat bersyukur dipertemukan denganmu lagi, kau tak tahu betapa bahagianya aku saat mengetahui dirimu dan bu Nur sudah tak lagi bersama. Bisakah kau sebut aku menyesal? Jangan tinggalkan aku apapun yang terjadi pak guru tampanku.”

“Tidak akan pernah murid bawelku ….”

Satu kecupan hangat mendarat di bibir. Lalu tiba-tiba saja ia merengkuh tubuh ini dan membopongnya, meninggalkan kursi roda itu sendiri.

“Hei aku malu, orang-orang memandang kita sambil tertawa,” ujarku sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan.

“Biar.”

“Cepat turunkan!” rengekku manja.

“Nggak mau.”

“Turun.”

“Nggak mau. Aku masih ingin menggendongmu.”

Biodata Penulis

Elin Khanin alumni PIM tahun 2007. Beberapa tulisannya berlatar Pesantren dan genre komedi-romantis. Terbukti tulisannya mampu menghipnotis ribuan pembaca dan dibikin baper.

Karya pertama Elin Khanin juga sudah best seller dengan judul “Cinta Sang Abdi Ndalem.”