Oleh Mufti Wibowo

Saya membaca Burung-Burung Manyar dengan agak gugup. Tentu bukan lantaran itu buku yang saya peroleh sebagai hadiah dari orang istimewa. Tapi, saya telanjur berhutang janji untuk membacanya sesegera mungkin. Sementara, pada waktu yang sama, saya memiliki beberapa pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. Jadilah, saya mencicilnya pelan-pelan, satu-dua sub bab setiap malam sebelum tidur. Seminggu kemudian, saya menghatamnya dengan rasa tak tuntas, tapi cukup puas. Saya puas sebab kontennya, berlatar sejarah masa imperialisme Belanda hingga awal kemerdekaan Repubik Indonesia. Kata kunci yang membuat buku ini terasa istimewa bagi saya adalah pilihan strategi literer oleh Romo Mangun, sebagai penulisnya, untuk menjadikan Teto narator sebagai variasi narator di luar cerita.

Buku yang saya dapat adalah cetakan kedelapan, terbitan Buku Kompas 2014 setelah diterbitkan pertama kali oleh Djambatan 1981. Sederet hal-hal yang menggembirakan batin karena berhasil menjeda kesuntukan berkutat dengan pekerjaan administrasi yang membosankan dan melelahkan itu justru membuat saya kesal. Bagaimana saya melewatkan buku ini dari daftar bacaan penting selagi remaja dan menjadi mahasiswa (dulu). Ke mana saja saya waktu itu menghabiskan waktu? Tentu saja, saya mengenal nama Romo Mangun jauh sebelum saya membaca roman ciamiknya yang kini berada di genggaman tangan saya. Nama Romo Mangun bagi saya sepadan dengan Gus Dur sebagai misal. Mereka adalah ulama sekaligus negarawan dengan cita-cita, universal, kemanusiaan yang pilih tanding. Dua identitas kultural itulah yang kiranya menjadi motif dan spirit yang mengikat berbagai aspek pembangun estetika dari Burung-Burung Manyar.

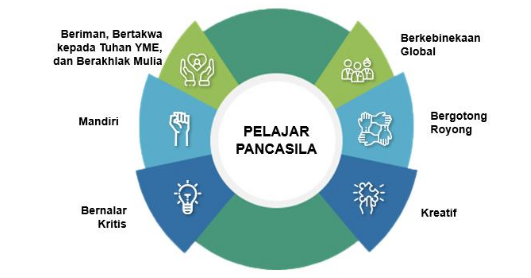

Saat membaca Burung-Burung Manyar, saya juga sedang intens mengikuti pelatihan daring bertajuk implementasi kurikulum merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ya, kurikulum baru yang sedang dan akan menggantikan kurikum (lama) 2013. Dalam praktiknya, Kurikulum Merdeka membawa misi khusus penguatan profil pelajar Pancasila.

- Iklan -

Bagi saya, dua tokoh utama dalam roman Burung-Burung Manyar, Teto dan Atik, adalah individu-individu dengan katakter yang selaras dengan dimensi-dimensi yang menjadi atribut profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Pengakateran tokoh Atik yang mencintai dan sekaligus mempelajari alam adalah salah satu katakter individu berakhlak mulia kepada alam semesta. Lebih dari itu, pada masanya, capaian Atik dalam memperoleh gelar akademik tertinggi dalam bidang biologi sebagai seorang perempuan adalah kritik terhadap praktik pendidikan pada masanya barang tentu bias gender dan diksriminatif. Dengan begitu pembaca menemukan sebuah kontstruksi bernalar kritis yang disusupkan penulis sebagai sub teks, barang tentu secara kreatif—dalam karya sastra.

Sementara itu, Teto yang memiliki darah pribumi berhasil menguasai ilmu matematika dan komputer, sesuatu yang diperolehnya justru dari pendidikan Barat. Pembaca mesti mafhum, pada suatu masa, pemerintah RI mengecam segala sesuatu yang berasal dari Barat, berseberangan dengan aliansi lain yang memuja kepada Barat. Puncaknya, intelektualitas Barat itulah mendapat tuntunan moral untuk membongkar skandal kapitalisme yang koruptif dalam tubuh korporasi minyak dunia tempat ia berkerja—yang pada akhirnya membuat ia dipecat. Dalam hal itu, kerugian ditanggung pihak Republik. Rasa kemanusiaan dan empatilah (berkebinekaan golabal) yang telah membuat hati Teto tergerak meski dirinya tak pernah mengakui Republik—sebab dia pernah menjadi Tentara Kerajaan Belanda.

Beberapa bab dalam Burung-Burung Manyar, pembaca akan menjumpai narator Teto. Dengan begitu, pembaca sebenarnya sedang belajar untuk memahami perbedaan perspektif—dengan asumsi pembaca akan menggunakan perspektif nasionalisme Republik. Hal itu merupakan syarat mutak untuk mau menjadi pribadi yang inklusif dan berpikir kritis, sebelum sampai pada pemecahan masalah.

Pada akhir cerita, Teto memberikan bantuan (pinjaman) finansial kepada Atik dan suaminya untuk menunaikan ibadah haji. Padahal, tidak diketahui agama Teto, setidaknya tidak ada deskripsi yang menyebutnya sebagai seorang muslim. Kemudian, ketiga anak Atik menjadi yatim piatu setelah sebuah kecelakaan dalam perjalanan ibadah haji yang menewaskan Atik dan suaminya. Sejak itu, ketiga anak menjadi tanggung jawab Teto, sebagai orang tua angkat. Desripsi ringkas tersebut telah mejelaskan begitu banyak elemen yang termaktub dalam dimensi keimanan, takwa, dan akhlak mulia.

Menggarisbawahi semua yang telah diuraikan tentang tokoh Teto dalam Burung-Burung Manyar, pembaca mesti menyadari bahwa ia adalah tokoh yang terasa hidup dan nyata. Sangat mungkin sebabnya adalah pembaca menemukan ketidaksempuarnaan kualitas moral pada tokoh. Bolehlah kalau pembaca menyebutnya antihero. Bukankah penokohan semacam itulah yang membuat sebuah cerita tampak berhasil, ia tampak sebagai realitas yang nyata dan hidup di benak pembaca(?)

Bukankah karya sastra yang besar akan terus dibaca dan terasa relevan untuk segala zaman? Burung-Burung Manyar telah membuktikannya kepada saya. Terima kasih Romo Mangun atas warisan karya yang indah untuk bangsa yang indah karena keragamannya ini.

Mengakhiri tulisan ini, izinkan saya berharap guru-guru di sekolah menengah mau menjadikan Burung-Burung Manyar sebagai sumber belajar. Untuk menunjangnya, akses terhadap buku harus dibuka seluas-luasnya—tentu saja via perpustakaan sekolah. Semoga.

Mufti Wibowo seorang pengajar dan berdomisili di Purbalingga.