Judul Buku : Menaksir Waktu

Penulis : Marwanto

Penerbit : Pusaka-Ku kerjasama dengan CV Madani Berkah Abadi, Yogyakarta

ISBN : 978-623-6054-25-3

Cetakan : Pertama, Maret 2021

Tebal : xii + 82 halaman

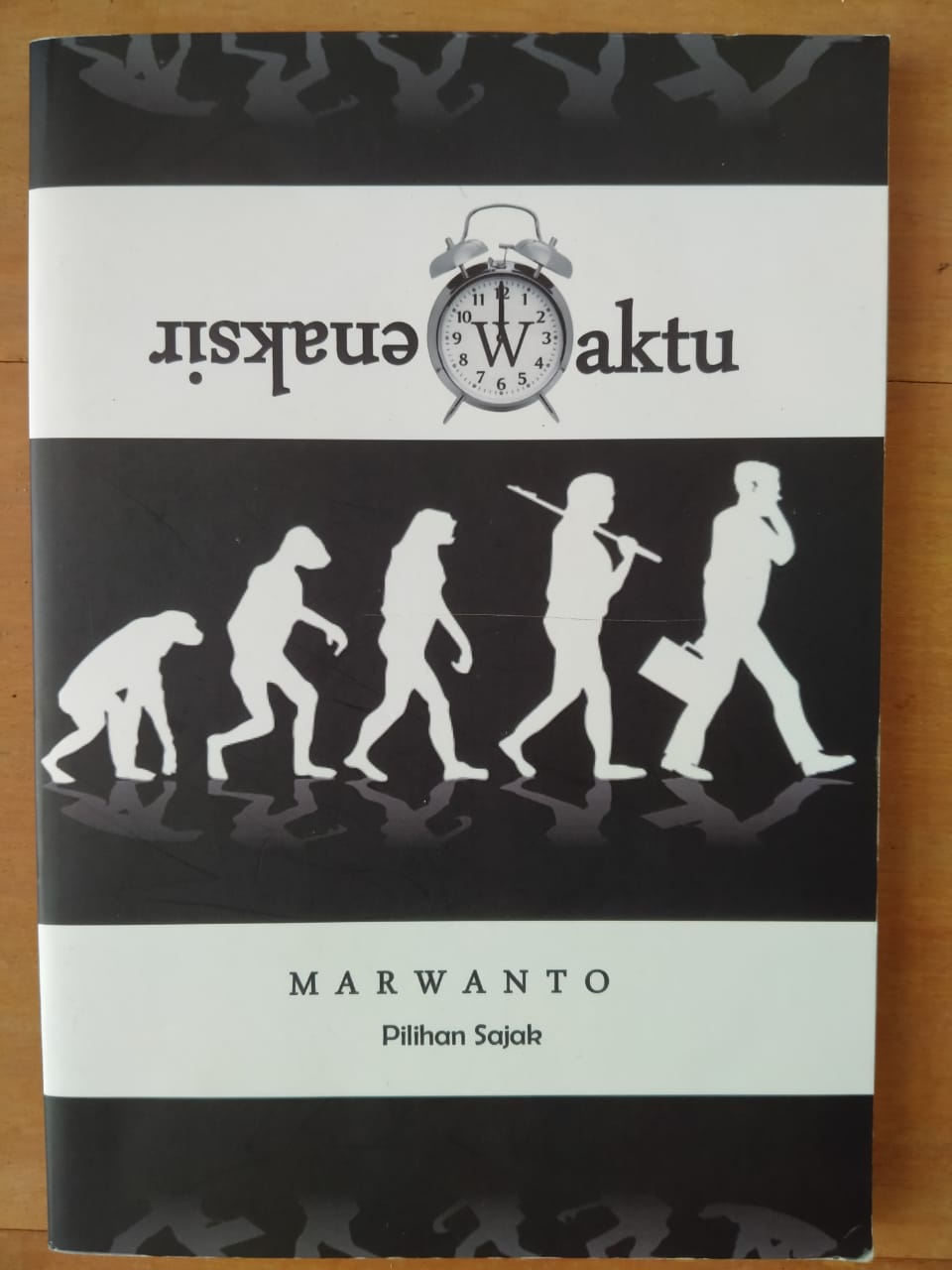

Melihat tampilan buku ini sebagian pembaca barangkali akan menyimpulkan penggunaan rancang sampul yang simpel. Sebuah beker dan evolusi perjalanan manusia dari purba hingga modern, dalam balutan warna hitam dan putih. Namun jika membaca judulnya ternyata tidaklah sederhana. Tidak bisa langsung terbaca dengan cara pandang biasa: selintas hanya terbaca kata “aktu”.

Pendek kata, membaca judul di sampul depan buku ini memaksa kita untuk menerka-nerka atau menaksir: apa sih sebenarnya judul buku ini? Dari sisi ini, sampul buku ini sebenarnya sudah berhasil membawa pesan yang terkandung isi buku. Bahwa pembaca diharapkan menaksir apa sebenarnya judul buku ini. Jika cara pandang kita wajar apa adanya, tentu tulisan judul buku ini tidak akan terbaca. Namun jika kita kita kreatif, meluaskan horison, dan menggunakan berbagai pertimbangan, tentu judul buku ini akan terbaca.

Namun ingat, terbaca belum tentu terpahami. Seperti juga terhadap realitas keseharian, yang banyak melintas di sejumlah media. Realitas-realitas itu barangkali bisa kita baca lewat berita di koran, informasi di media sosial dan sebagainya. Tapi apa yang terbaca belum tentu terpahami. Karena untuk bisa memahami (apapun itu: fenomena kemasyarakatan, ilmu pengetahuan bahkan ayat Tuhan) tidak hanya dibutuhkan ativitas menaksir, tapi lebih jauh dari itu, yakni menafsir. Nah, buku ini mengajak kita untuk menaksir dulu sebelum menafsir.

- Iklan -

Hal itulah cara pandang yang ditawarkan Marwanto, penyair yang juga ketua Lakpesdam PCNU Kulonprogo di buku ini. Pada kata pengantar Marwanto menyatakan bahwa ia merasa nyaman menggunakan judul Menaksir Waktu, meski seorang redaktur koran di Jogja pernah bertanya: “Mengapa tidak dikasih judul Menafsir Waktu ?” Dan ia pun menjawab: “Tidak, saya lebih enjoy dengan kata menaksir. Terasa lebih enteng tapi puitis…” Pandangan Marwanto ini mengingatkan kita pada kata-kata Sapardi Djoko Damono, bahwa puisi tidak harus dimengerti atau dipahami (dengan laku menafsir), tapi cukup dinikmati. Kata menaksir itu sendiri selain bermakna mengira-ira juga berarti menyenangi atau keterarikan hati. Nah, di sinilah menaksir (menyenangi dan menikmati) puisi menemukan konteksnya.

Membaca sekumpulan puisi dalam buku Menaksir Waktu ini membuat saya merasa menyambangi belantara kata-kata yang eksotis, liar dan luas. Ada banyak hal yang bisa dikulik di dalamnya. Buku ini memuat 69 judul puisi yang dicipta pada periode awal kepenyairan Marwanto, yakni rentang waktu sepuluh tahun (1992 – 2002). Kebanyakan puisi dalam buku ini tampak sederhana, ditulis secara lugas, dan tak ada yang istimewa. Namun bila dibaca berulang dan dinikmati, ada keasyikan tersendiri: di setiap susunan diksi seakan mampu menjadi ruang singgah untuk berkontemplasi.

Ya, kontemplasi di berbagai bidang kehidupan: dari sosial, budaya, politik hingga religiusitas. Berkaitan dengan religiusitas Marwanto mengajak pembaca mengenali Sang Pencipta dan mendekat rasa syukur tanpa menggurui apalagi menggombali. Gambaran religiusitas tampak pada beberapa penggalan puisi berikut:

Allah, lapangkan degup dada//memejam dari lomba yang fana//bila satu lekuk huruf pun khilaf//turunkan sayap-sayap malaikat//memelihara ayat (hlm 48).

Malam adalah pintu gerbang//dengan sajadah tergelar panjang//lalu kita menuju air wudhu//merontokkan beribu debu//tadi siang (hlm 57).

.. pasir pun tasbih bersaut-saut//.. ikan pun tahlil bertalu-talu// .. kirimkan suara azan//sebagai bekal kencan dengan peradaban (hlm 66).

… sebenarnya ia tahu// di stasiun mana kereta ini nantinya berhenti// pada sajak pagi, ketika Tuhan mengirimku setangkai melati (hlm 68)

Melihat rekam jejak kepenyairan Marwanto yang relatif telah panjang, dimulai saat tahun 2006 menggerakkan sastra lewat komunitas Lumbung Aksara yang bermarkas di kantor PCNU Kulonprogo hingga kini membina komunitas Sastra-Ku, tampak puisi menjadi salah satu yang hidup dalam jiwanya. Ia meramu kata-kata tak lepas dari dirinya, juga menuliskan beberapa tempat yang pernah disinggahi. Ketersentuhannya dengan tempat yang pernah disinggahi menjadi moment tersendiri sekaligus berpengaruh bagi proses kreatifnya. Marwanto begitu runtut menuliskan sejumlah tempat (Malioboro, Temanggung, Pacitan, Jombang, Jakarta, Solo, Banyumas, Bogor, dll) yang terbingkai secara puitis.

Di sebagian besar puisi-puisi buku ini, terkesan pekat dalam penggunaan gaya bahasa, namun ada juga yang lugas dan cair. Hal yang perlu digarisbawahi, baik pekat maupun lugas dalam penggunaan gaya bahasa maupun metafor, itu dilakukan Marwanto dalam takaran yang pas. Tidak ada kata-kata yang kehadirannya digiring dengan paksa sebagai pondasi puisi. Tidak berlebihan tidak pula kekurangan. Diksi-diksi yang dipilih berhasil menyampaikan maksud yang ingin diungkapkan dan memberi efek puitis yang ingin dicapai. Ketepatan takaran itulah yang membuat puisi-puisi di buku ini enak untuk dinikmati. Enak ditaksir sebelum pembaca memutuskan untuk menafsir.***

*Inung Setyami, S.S., M.A., Penulis dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Tinggal di Tarakan Kalimantan Utara (Kaltara). Saat ini sedang menempuh studi S-3 di Fakultas Ilmu budaya UGM Yogyakarta. Buku yang pernah ditulis antara lain Bunga Rampai Sastra Lisan Tidung (Pustaka Abadi, 2018), Kritik Sastra (Pustaka Abadi, 2018), Melankolia Bunga-Bunga (Kobuku, 2020), Sastra dan Pendidikan (Jejak Pustaka, 2021), Membaca Corona Membaca Realita (Jejak Pustaka, 2021), Kepiting Emas dalam Perahu (Buku Cerita Anak, Jagat Litera, 2021).