Oleh Ashimuddin Musa

Halalbihalal yang terjadi setiap pasca-Lebaran adalah sebuah momentum yang sangat penting dan berharga. Ia memiliki nilai-nilai luhur yang karena itu ia tidak boleh lekang dari budaya dan kehidupan masyarakat. Ia menjadi tanggungjawab secara universal.

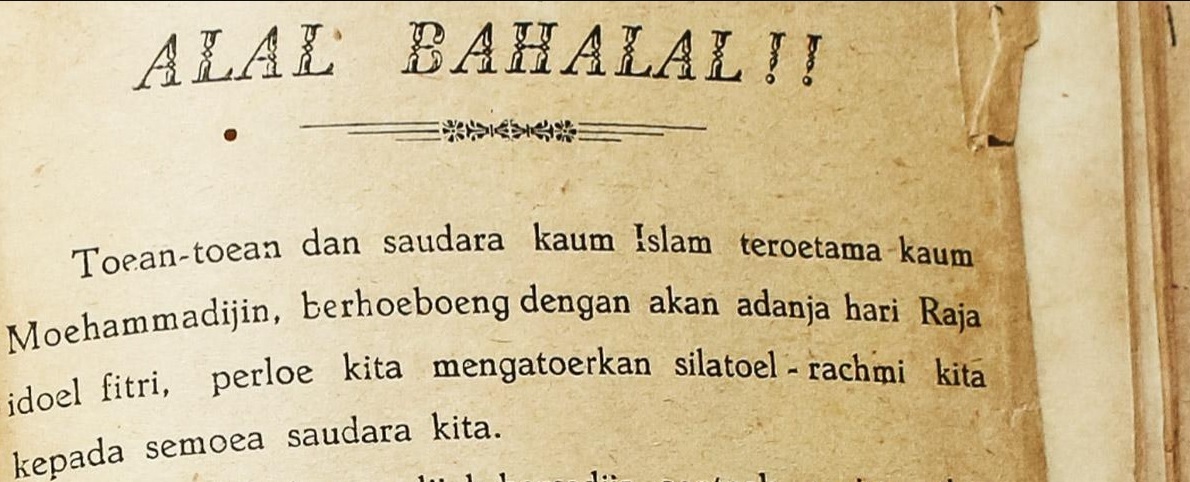

Istilah Halalbihalal sendiri dipopulerkan pertama kali oleh KH. Wahab Chasbullah pada tahun 1948. Meskipun Dalam banyak versi berbeda mengabarkan sudah ada sebelum itu istilah Halalbihalal (Republika pada Jumat , 29 May 2020). Dalam sebuah kesempatan, KH. Wahab Chasbullah mendapatkan sodoran pertanyaan dari Presiden Soekarno tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang kian memanas di tengah-tengah masyarakat. Sebuah masalah yang hampir menyebabkan terjadinya perpecahan penduduk Indonesia saat itu.

Kiai Wahab merasakan, dimulainya terjadinya perpecahan yang mengakibatkan terjadinya ketegangan dan dinamika politik di tubuh para elite politik pasca-kemerdekaan. Dari perbedaan pilihan tersebut timbullah kekhilafan. Satu individu dengan individu lainnya saling acuh, cuek, saling bermusuhan, saling menyalahkan satu sama lain, dan lain-lain.

- Iklan -

Perjalanan politik yang demikian itu dinilainya oleh KH. Wahab dinilainya sebagai politik yang tidak sehat. Karena itu tidak halal bagi umat muslim dijalankan, karena menyebabkan kerusakan hubungan individu ataupun kelompok. Merusak hubungan dan ikatan sosial (persaudaraan) individu ataupun kelompok sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur sebagaimana selama ini diinternalisasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

Nabi bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim”. (HR. Bukhari). Atas alasan yang demikian itu, maka kemudian KH. Wahab Chasbullah mengusulkan agar kaum muslimin di Indonesia khususnya agar melakukan budaya silaturahmi dengan sanak-saudara dan masyarakat, supaya bisa saling memaafkan satu sama lain.

Makna Halalbihalal

Makna Halalbihalal sendiri bukanlah sebuah istilah yang ada dalam term fikih. Istilah tersebut menurut Prof. Muhammad Baharun (2012: 131) merupakan suatu terma masyarakat yang menghendaki agar kesalahan dan kekhilafannya menjadi halal (boleh dan bebas dari dosa, khususnya sesama insan.

Wahana Halalbihalal sendiri tidak mesti harus seragam. Masing-masing daerah boleh mengekspresikan Halalbihalal disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Di Madura, misalnya, setiap memasuki hari raya idul fitri, mulai dari selepas salat ‘id, kebiasaan masyarakat mempunyai tradisi Halalbihalal dengan bermain ke sanak-saudara. Setiap tamu yang bermain menurut kebiasaannya harus diberikan hidangan. Makanan yang disuguhkan harus dimakan sebagai bentuk menghormati tuan rumah.

Selanjutnya, para tamu punya kebiasaan membawa oleh-oleh berupa beras, makanan dan minuman buat tuan rumah. Bila seandainya tidak membawa oleh-oleh seakan-akan merasakan hina dan tidak menghargai tuan rumah. Sebagai konsekuensinya, mereka bisa jadi menggugurkan niatnya untuk bersilaturahmi. Inilah yang hemat saya yang merupakan bentuk kesalahan dalam memahami dan memaknai tradisi Halalbihalal di Madura dalam konteks kehidupan.

Berbeda dengan di Madura, di Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Gresik tetap mempertahankan model lama, yakni melakukan pertemuan dengan cara bersama-sama atau pertemuan massal dari rumah ke rumah, meskipun hanya sebentar karena jemaah yang ikut begitu banyak, sehingga secara merata rumah mereka harus dikunjungi semuanya (Prof. Baharun, 2012: 131).

Baru-baru ini, Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada Jumat, 22 April 2022, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 003/2219/SJ tentang pelaksanaan Halalbihalal pada Idul Fitri Tahun 1443 H/2022. Dalam Surat Edaran tersebut terdapat point yang cukup menarik, yakni larangan makan dan minum untuk acara Halalbihalal yang dihadiri lebih dari 100 orang.

Dari putusan Mendagri ini kiranya melahirkan tiga pemahaman: pertama, bahwa bolehnya melakukan perkumpulan dengan orang-orang yang kurang dari seratus orang untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari persebaran COVID-19. Kedua, tidak adanya anjuran memberikan hidangan dalam syariat Islam bagi orang yang melakukan Halalbihalal. Ketiga, alasan diadakannya tradisi Halalbihalal sendiri untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antar elite politik saat itu yang berujung perpecahan sehingga memerlukan solusi sebuah wahana silaturahmi yang terlembagakan, dan secara budaya kemudian menjadi semacam suatu kebiasaan (adat, tradisi dan ‘urf) yang disepakati.

Sahabat Jubair bin Nufair hanya mengabarkan bahwa jika para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berjumpa dengan hari ‘ied (Idul Fithri atau Idul Adha, pen), satu sama lain saling mengucapkan, “Taqabbalallahu minna wa minka” (Semoga Allah menerima amalku dan amalmu).

Selain Jubair, Sahabat Abu Hurairah ra juga mengabarkan dari Nabi, yang bersabda, “Siapa yang mempunyai tanggungan kepada saudaranya baik berupa harta benda atau sesuatu yang lainnya, maka mintalah halal darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi, jika tidak maka ketahuilah bahwa orang yang punya tanggungan pada orang dan belum terselesaikan di dunia, maka di hari hisab kebaikannya diberikan pada orang yang didzalimi di dunia, jika amal baiknya habis, maka amal buruk orang yang didzaliminya dilimpahkan padanya”.

Jika seandainya hanya karena alasan oleh-oleh yang kemudian mengugurkan niat baik untuk bermaaf-maafan, berarti secara tidak langsung mereka sudah mengingkari ajaran-ajaran ideal Rasulullah SAW. Selain dari pada itu, juga mengingkari hakekat dari prinsip Halalbihalal itu sendiri, yang memiliki tujuan untuk meleburkan dosa dan kezaliman. Selanjutnya, melebarkan pintu maaf dengan cara memberi maaf dan meminta maaf dari yang lain.

Mari saling bermaaf-maafan satu sama lain. Minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir dan batin. (*)

– Santri Motivator Qur’an, alumni INSTIKA Annuqayah