Oleh Mufti Wibowo

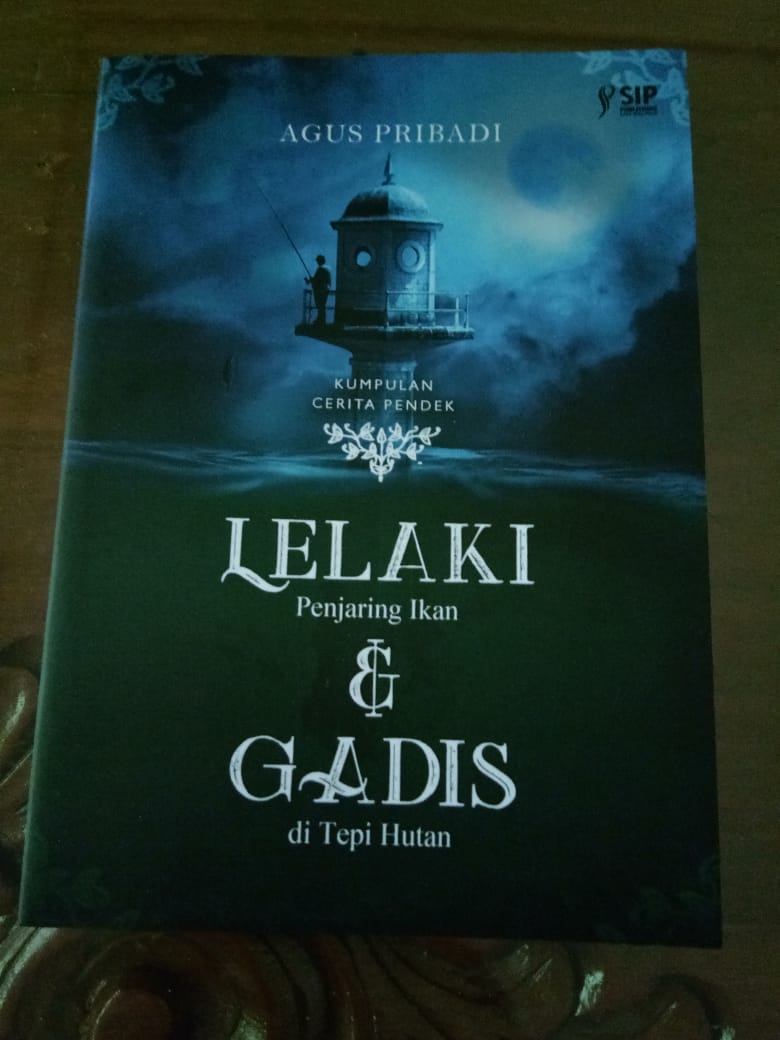

Judul : Lelaki Penjaring Ikan dan Gadis di Tepi Hutan

Genre : Kumpulan Cerpen

Penulis : Agus Pribadi

Cetakan. : pertama, 2021

Tebal : vi + 94

Penerbit : SIP

ISBN : 978-623-337-117-9

Umar Kayam mengenalkan pada saya pada tokoh rekaannya, Sri Sumarah, sebagaimana Pram mengenalkan Nyai Ontosoroh. Kedua tokoh itu meninggalkan kesan mendalam bagi saya hingga bertahun-tahun setelah membacanya, sebagaimana tokoh rekaan Eka Kurniawan, Dewi Ayu.

Belum lama setelah bergumul dengan Simone de Beauvoir melalui karya monumentalnya, Second Sex, saya berkesempatan membaca kumpulan cerpen Lelaki Penjaring Ikan dan Gadis di Tepi Hutan karya Agus Pribadi. Tentu saja saya tidak bermaksud untuk mebandingkan keduanya. Setidaknya, saya merasa mendapat privilese untuk meminjam sudut pandang “feminis” untuk mengomentari, secara khusus, tokoh-tokoh perempuan rekaan Agus Pribadi dalam buku terbarunya yang setebal 94 halaman.

- Iklan -

Kesan pertama dalam benak saya saat melihat perwajahan buku dengan pemilihan tema yang murung adalah penonjolan kata lelaki dan gadis (perempuan). Dua kata yang kerap “dihadap-hadapkan” dalam konstruksi yang khas pada hampir semua budaya. Sedikitnya, terdapat lima belas tokoh perempuan dalam Lelaki Penjaring Ikan dan Gadis di Tepi Hutan, dan semuanya adalah tokoh sentral dalam setiap cerita.

Ibu (perempuan) yang muncul dalam setiap cepen Agus adalah sosok yang keramat. Pandangan ini bisa dilacak dari latar mistisme Jawa atau Islam, sebagaimana latar belakang penulis. Meski sosok ibu disebut tidak boleh dibantah oleh anak-anaknya, Ibu bukan dalam posisi pemegang otoritas. Itu yang tampak pada relasi tokoh aku dan ibu pada cerpen “Catatan Ibu” dan “Ibu dan Gaji Pensiunnya”.

Dengan uraian itu, saya ingin mengatakan bahwa tokoh aku sebagai anak laki-laki yang mengeramatkan sosok ibu justru berperan sebagai pemegang otoritas itu. Aku merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada ibunya, termasuk keselamatannya. Dengan begitu pula, tak berlebihan jika saya mengajukan kalimat tesis berikut: apakah tokoh aku adalah subaltern dari Agus Pribadi sebagai pengarang (laki-laki) untuk mengintervensi otonomi teks?

Agus juga memproyeksikan sosok perempuan dalam relasi organiknya dengan laki-laki. Hubungan organik itu terbaca sedikitnya pada cerpen “Gadis Anggrek”, “Empat Bulan di Malam Purnama”, “Ayu dan Ayahnya” dan “Kota Tua”. Pada keempat cerpen tersebut, tokoh-tokoh perempuannya diceritakan dalam sudut pandang lelaki, sebagai pasangan kekasih atau suami-istri. Secara stereotip, tokoh perempuan digambarkan sebagai subjek yang tidak utuh, gegar karena patah hati yang traumatis. Hal itu dipertentangkan dengan hubungan organik ideal yang harmoni. Namun demikian, kesan glorifikasi terhadap kultur paternal yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang pasif dalam upaya mencapai “harmoni” itu adalah sesuatu yang layak digugat oleh pembaca.

Terakhir, saya menggarisbawahi tokoh perempuan rekaan Agus dalam cerpen “Lelaki Penjaring Ikan dan Gadis di Tepi Sungai”. Satu-satunya cerpen dalam buku ini yang pernah terpublikasi di media, Radar Banyumas, ini menggambarkan sosok gaib atau misterius dalam citra wadak perempuan. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa dasar Agus memilik citra visual “gadis”? Apakah akan mengubah alur dan kekohesian cerita jika sosok “gadis” diganti dengan sosok lain, misal “perjaka”? Atau, menggantinya dengan figur netral yang tak bias gender “dia”?

Alih-alih mendeskripsikan kausalitas hubungan sosok “gadis” dengan “lelaki”, kecuali pada dua paragraf yang mengesankan penutup yang gegabah, narator hanya sibuk menarasikan lelaki penjaring ikan. Dengan begitu, pembaca layak mencurigai motif di balik Agus menghadirkan tokoh “gadis” misterius—memararelkannya dengan kode-kode budaya yang bercampur mitos di luar teks—yang memosisikan perempuan sebagai subjek yang inferior secara fisik dan didominasi emosi sekaligus lemah secara rasio—sebagai metafora dari misteri atau sesuatu yang “tidak terdefinisi”.

Pembaca bisa mendekati teks dengan berbagai cara dan sudut pandang. Saya, yang hidup di Indonesia—sebagaimana Agus Pribadi—dapat membandingkan sosok tabu atau misteri yang dicitravisualkan sebagai perempuan jauh lebih dominan dari pada laki-laki. Pembaca dapat menemukan faktanya pada film-film nasional bergenre horor.

Tentu kita mafhum dengan sebuah frasa ampuh berbunyi karya sastra (sebagai cabang seni) tidak lahir dari ruang kosong budaya. Sebagaimana karya sastra yang dibidani Agus, dia adalah bagian dari dunianya yang mewedarkan nilai-nilai budaya yang hidup di luar teks. Dan, normal saja ketika nilai-nilai atau sesuatu yang di luar teks merembas ke tubuh teks.

Yang mesti dibedakan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalannya adalah menguji apakah rembasan itu hadir sebagai kesadaran penulis atau rembasan yang muncul tanpa rencana. Dalam kerja kreatif, yang sesungguhnya sangat teknis-mekanis, sesuatu yang tanpa rencana itu adalah kebocoran yang mesti diminimalisasi. Tabik.

* Mufti Wibowo penulis prosa dan editor lepas kelahiran Purbalingga.